参照元URL : https://www.mhlw.go.jp/haishin/u/l?p=E-uqwXkrudxwXQKBY

新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)

令和3年1月15日時点版

1.緊急事態宣言と政府の方針

問1 緊急事態措置を実施すべき区域を栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の11都府県としたのは何故ですか。

問2 新型コロナウイルス感染防止を日常生活に取り入れた「新しい生活様式」とは何ですか。

問3 感染リスクを下げながら飲食を楽しむにはどのようにしたらよいですか。

問4 普段会わない人と会うことで、感染はどう広がるのですか。

問5 発熱や咳などの症状がある場合には、どうしたら良いですか。

問6 冬場の換気について、一般家庭ではどのような工夫をしたらよいでしょうか。

問7 イベントの開催には、具体的にどのような制限がなされていますか。

問8 それぞれの施設で営業等をする際の、具体的な対応策等について、どのようなガイドラインを参考にすればよいですか。

問9 国際的な人の往来の再開について、政府はどのような対応を行っていますか。

問10 医療従事者やスーパーの店員などへのハラスメントが起こっているのですか。

2.新型コロナウイルスについて

問1 「新型コロナウイルス」とはどのようなウイルスですか。

問2 新型コロナウイルスの変異について教えてください。

問3 新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか。

問4 新型コロナウイルスに感染した人から、感染する可能性があるのはいつまでですか。

問5 新型コロナウイルスはペットから感染しますか。

問6 新型コロナウイルスはハエや蚊を介して感染しますか。

問7 感染者の糞便から感染することがありますか。

問8 感染者が見つかった場所(外国、国内)から送られてくる手紙や輸入食品などの荷物により感染しますか。

問9 食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはありますか。

問10 これまで何人の方が退院され、そのような方にはどのような治療が行われたのですか。

問11 新型コロナウイルス感染症で治療を受けた場合、治癒したと判断されるのはどういう場合ですか。また、新型コロナウイルス感染症に広く使える特効薬はまだないのに、どうして治癒するのでしょうか。

問12 治療薬の実用化に向けた取り組みはどうなっていますか。

問13 日本でのワクチン接種はどうなっていますか。

3.新型コロナウイルス感染症の予防法

問1 感染を予防するために注意することはありますか。心配な場合には、どのように対応すればよいですか。

問2 家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合に、家庭でどんなことに注意すればよいでしょうか。

問3 濃厚接触者とはどのような人でしょうか。濃厚接触者となった場合は、どのようなことに注意すればよいでしょう。

問4 「咳エチケット」とは何ですか。

問5 高齢者の多い社会福祉施設などでは、どのような感染対策を行っていますか。

問6 「接触確認アプリ」とは何ですか。どのように役立つのでしょうか。

4.マスク・消毒液に関するもの

問1 マスクはどのような効果があるのでしょうか。

問2 マスク・消毒液の確保・供給に向けて、政府はどのような対策を講じていますか。

問3 新型コロナウイルス感染予防のための手洗いや身の回りのものの消毒・除菌はどのようにしたらよいですか。

問4 次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水は異なるものですか。両方とも新型コロナウイルス感染症対策に有効なのでしょうか。

問5 人がいる空間での消毒剤の空間噴霧は行ってはいけないのですか。

5.症状がある場合の相談や新型コロナウイルス感染症に対する医療について

問1 熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。

問2 発熱の継続はどのように確認すればいいですか。

問3 新型コロナウイルス感染症にかかっていないか調べてほしいのですが、どうしたらいいですか。

問4 「PCR検査がしたくても、受けられない」、「日本のPCRの実施件数が諸外国と比べて少ない」との指摘がありますがどうなっているのですか。

問5 新型コロナウイルスの抗原検査が国に承認されたようですが、PCR検査の代わりになるのですか。

問6 陽性になって入院や療養をした場合、どうなったら元の生活に戻れますか。

問7 新型コロナウイルスに感染すると抗体・免疫ができるのですか。抗体検査について注意すべき点はありますか。

問8 新型コロナウイルスは重症化しやすいのですか。

問9 病床数の不足、人工呼吸器や医療資機材の不足によって、医療提供体制が不十分になるのではないでしょうか。

問10 歯科医師もPCR検査ができるようになる、という報道がありました。歯科診療所でPCR検査を行ってもらうことができますか。

問11 電話やオンラインによる診断や処方を受けたいのですが、どうしたら受けられますか。

6.妊婦や小児に関すること

【妊婦ご本人について】

問1 妊婦が新型コロナウイルスに感染した場合、重症化しやすいですか。

問2 医療機関などでは、面会禁止や分娩立ち会いの禁止など厳重な感染防止措置が講じられているのはどうしてですか。

問3 妊婦健診の受診回数を減らしたほうがいいでしょうか。

問4 新型コロナウイルスに感染した場合、分娩方法は帝王切開となるのでしょうか。

問5 里帰り出産は、控えた方がいいでしょうか。

問6 職場で働くことが不安ですが、どうしたらよいでしょうか。

【胎児・新生児への影響について】

問7 妊娠中に母親が新型コロナウイルスに感染した場合、胎児にどのような影響がありますか。

問8 母親が新型コロナウイルスに感染した場合、母乳や授乳を介して乳児が新型コロナウイルスに感染することはありますか。

問9 新生児が新型コロナウイルスに感染した場合、重症化しやすいですか。

【乳児・小児への影響について】

問10 乳幼児は新型コロナウイルスに感染しやすいですか。また、感染した場合、重症化しやすいですか。

問11 小児は、どのような経路で新型コロナウイルスに感染するのですか。

問12 就学前の子どものマスクの着用について、どのようにしたらいいですか。

【その他】

問13 新型コロナウイルスの妊婦や胎児、乳幼児への影響について、詳細な情報はどこで入手することができますか。

問14 新型コロナウイルスが変異して、妊婦や胎児、小児にもっと悪影響を及ぼすおそれはないですか。

7.小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業等に関すること

問1 新型コロナウイルスに対応して、学校はどのように運営されていくのでしょうか。

問2 引き続き、学校の臨時休業を行っていく場合には、どのような点に気をつけるべきですか。

問3 臨時休校によって、子供たちの学びに遅れが生じてしまいましたが、学校再開後、これらの遅れを取り戻すことはできるのでしょうか。

問4 保育園・放課後児童クラブでも一斉臨時休園が行われるのですか。

問5 学校では新型コロナウイルス感染症に関連したいじめや差別・偏見の防止等に向けて、どのような取組が行われていますか。

問6 海外から一時帰国した児童生徒等に対して、帰国後の学校への受け入れ支援はどうなっていますか。

問7 学習塾は、現状、どのような対応をしているのでしょうか。

緊急事態宣言と政府の方針

問1 緊急事態措置を実施すべき区域を栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県の11都府県としたのは何故ですか。

令和2年5月25日の緊急事態宣言解除後、全都道府県において、「新しい生活様式」や、業種ごとに策定された「感染拡大予防ガイドライン」の実践を通じて、社会経済活動と感染拡大防止の両立に向けた取組を進めてきました。国民の皆様にも、対策のご協力をいただいてきました。

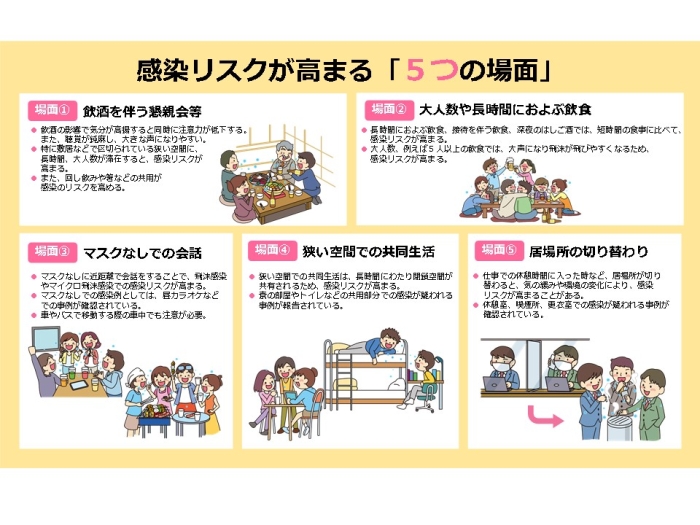

夏以降、新規報告数は減少に転じましたが、10 月末以降からは、再度増加傾向となりました。このため、「感染リスクが高まる「5つの場面」」や「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」の周知、Go Toトラベルの停止や、飲食店の時間短縮を要請しました。早期に時間短縮に取り組んでいただいた地域では、感染拡大を一定程度を抑え込むことに成功しています。

しかし、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の1都3県では、新規感染報告が過去最多を記録し続け、全国の約半分を占めています。重症者数も高い水準で推移し、病床の使用率や人口10万人当たりの療養者数も増え、医療体制がひっ迫しています。また、首都圏だけでなく関西圏、中京圏等でも感染が急速に拡大しており、医療提供体制の厳しい状況が続いています。

このため、令和3年1月7日に、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県を対象として緊急事態宣言を発出し、1月13日に、栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県を緊急事態措置を実施すべき区域に追加しました。緊急事態宣言の下で、これまでの感染拡大期の経験や、国内外の様々な研究などの知見(例えば、感染経路の分析)を踏まえ、効果的・集中的な対策を講じます。これにより、これ以上の感染拡大を食い止め、感染を減少傾向に転じさせることが目的です。

問2 新型コロナウイルス感染防止を日常生活に取り入れた「新しい生活様式」とは何ですか。

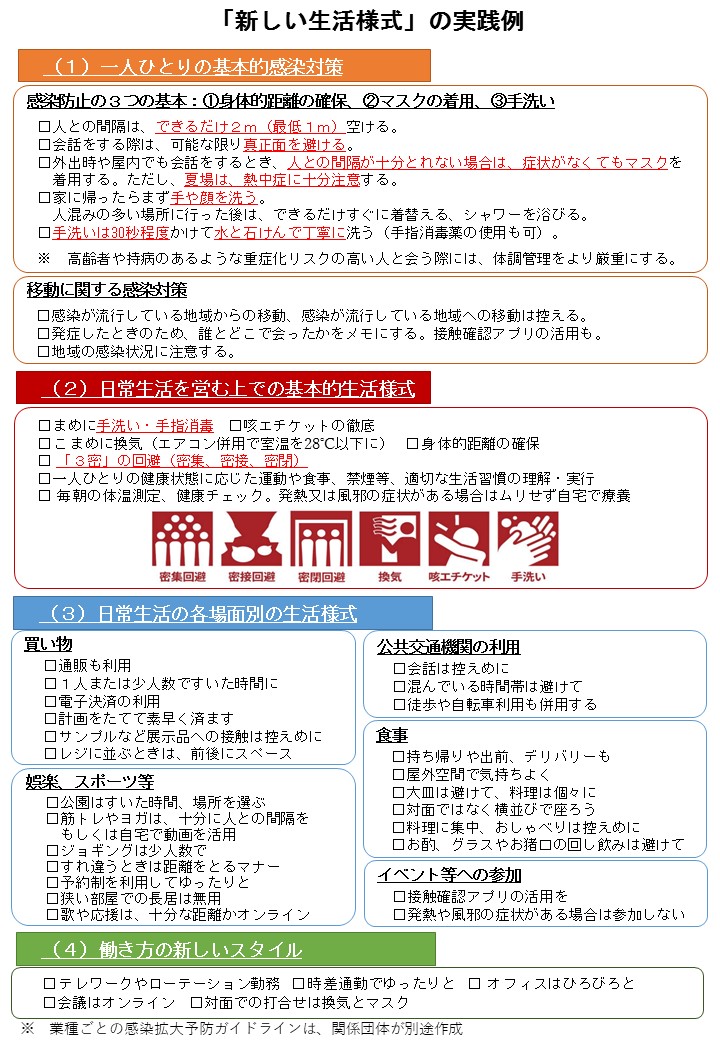

長期間にわたって感染拡大を防ぐために、飛沫感染や接触感染、さらには近距離での会話への対策を、これまで以上に日常生活に定着させ、持続させなければなりません。それを「新しい生活様式」と呼ぶこととし、具体的な実践例は以下にある通りです。

なお、実践例については、5月4日に新型コロナウイルス感染症専門家会議から提言があった以降も、移動自粛の緩和や、夏場の熱中症対策との両立などの記載内容を更新しております。

まず、1.身体的距離の確保(できるだけ2m)、2.マスクの着用、3.手洗い、の3つを、一人ひとりの方の基本的な感染防止策としています。

また、日常生活では、上記に加えて、「3密」の回避や、換気、まめな体温・健康チェックが効果的です。(換気については、2方向の窓を開け、数分程度の換気を1時間に2回程度行うことが有効です。体温・健康チェックは、毎朝行うなど決まった時間に行ってください。)

働き方については、テレワークや時差通勤を進め、オンラインで可能なことはオンラインで行って下さい。

【3つの密を避けるための手引き】

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html#c5

また、緊急事態宣言の解除後も、全都道府県において、基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があるとともに、感染の状況等を継続的にモニタリングし、その変化に応じて、迅速かつ適切に感染拡大防止の取組を行う必要があります。その土台となるのは、こうした新しい生活様式の定着ですので、ご協力をお願いします。

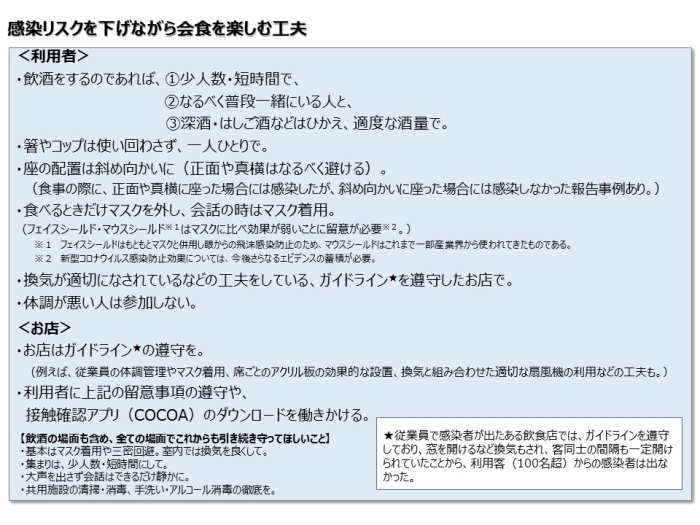

問3 感染リスクを下げながら飲食を楽しむにはどのようにしたらよいですか。

新型コロナウイルス感染症は、屋外で歩く際や、十分に換気がされている公共交通機関での感染は限定的であると考えられていますが、「クラスター」と呼ばれる集団感染が、感染を拡大させることが分かっています。これまでのクラスター事例の分析から、感染リスクを高める「5つの場面」が分かってきました。これらの場面は、感染リスクを下げる取り組みが特に必要な場面です。 特に飲食の場では、クラスターが多く発生しています。直近の感染拡大では、忘年会・パーティーなどの飲食や接待を伴う飲食店に関連したクラスターが増加しています。これは日本だけの事象ではなく、海外でも飲食をする場面が感染リスクの高い場として報告・特定されています。

特に飲食の場では、クラスターが多く発生しています。直近の感染拡大では、忘年会・パーティーなどの飲食や接待を伴う飲食店に関連したクラスターが増加しています。これは日本だけの事象ではなく、海外でも飲食をする場面が感染リスクの高い場として報告・特定されています。

また、飲酒は、参加者の注意力を低下させる、大きな声になりやすい、といった特徴があります。また、会場がドアや敷居などで区切られている狭い空間であることも多いと思いますが、こうした場所に、長い時間、大人数が滞在すると、感染リスクが高くなります。また、気が付かないうちに、回し飲みや取箸などの共用をしてしまうことも生じやすいですが、こうしたことも感染のリスクを高めることにつながります。

飲食の際には、1.少人数・短時間で、2.なるべく普段一緒にいる人と、3.深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量でお願いします。

また、

・取箸は使い回さずに最初に取り分ける

・参加者同士は、正面や真横はなるべく避け斜め向かいに座る

ような工夫をしましょう。食べる時だけマスクを外し、会話する時はマスクを着用する、体調が悪い人は参加しない、といった基本を守ることも大事です。

幹事の方は、換気が適切になされているなどの工夫をしている、ガイドラインを遵守したお店(※)を選ぶようにしましょう。

(※)各店舗のガイドラインの遵守状況や感染対策は、店頭に明示、もしくは予約サイトに掲載されています。11月30日にガイドラインが改訂され、飲食店は、斜め向かいに座る、隣との距離をあける(できるだけ1m以上)、十分な換気などに努めていますので、お店を選ぶ際に参考にしてください。

なお、懇親会の盛り上がり過ぎによって生じる大声や、長時間の飲酒、はしご酒などは、参加者一人ひとりが気を付けていただくことが大事です。例えば、幹事の方、上司の方、盛り上げ役の方などにも、配慮をいただくなど、皆様のご協力をお願いいたします。

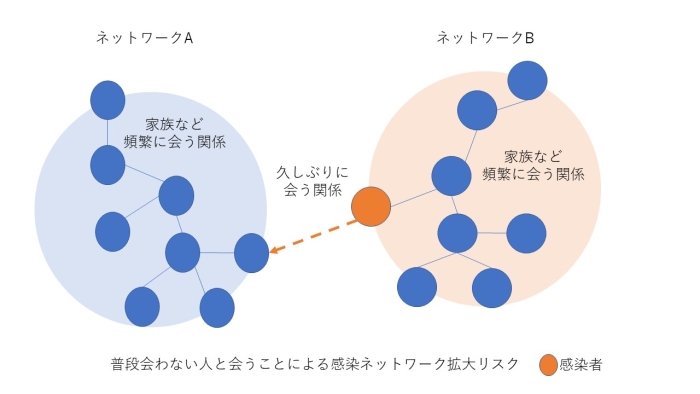

問4 普段会わない人と会うことで、感染はどう広がるのですか。

家族など頻繁に会う人とは、同じ空間で飲食する等、普段から、共通の関係性(ネットワーク)を形成しています。

仮に、その中に1人感染した方がいたとしても、ネットワークの外にいる人と会わなければ、そのネットワークの中で感染の拡大は完結し、感染が他のネットワークに広がることはありません。

普段会わない人は、この基本的なネットワークの外にいる人です。そのため、普段会わない人と会うと、外のネットワークから感染を受ける、又は外のネットワークに感染を広める可能性があります。

特に、感染者が増加しているときに、多くの普段会わない人と接すると、他のネットワークへ感染が広がる可能性は高まります。忘年会、帰省、新年会、成人式はそうした機会といえます。最近会っていなかった友人や知人、初めて会う人との接触はできるだけ減らすことが感染の拡大を抑えます。他のネットワークには、高齢者と同居したり、高齢者と接する仕事をしている人がいるかもしれません。知り合いだけでなく、知り合いの知り合いにまで広がることを考慮して、普段会わない人とどうしても会う時は、マスクを外す飲食などの場面により一層注意するなどいつも以上の感染防止対策をこころがけましょう。

問5 発熱や咳などの症状がある場合には、どうしたらよいですか。

(1) 症状が出たら医療機関を受診しましょう

冬には、季節性インフルエンザ等、発熱や咳を起こす感染症が流行しやすくなります。こうした感染症と新型コロナウイルス感染症の症状は非常に似ています。「筋肉痛があるからコロナではない」等自己判断せず、まずはかかりつけ医等身近な医療機関に電話で相談してください。

お近くで、発熱等を呈する患者の検査や相談を受けることができる医療機関や受診方法をご案内します。

各都道府県における、相談・医療体制に関する情報や受診・相談センターの連絡先

各都道府県における、相談・医療体制に関する情報や受診・相談センターの連絡先

※ 院内感染を防止するため、緊急の場合を除いて、事前の連絡なく医療機関を直接受診することは控えてください。かかりつけ医がいないなど相談先に迷った場合は「受診・相談センター」(地域により名称が異なることがあります)にご相談ください。

なお、少なくとも以下の条件に当てはまる方は、すぐにご相談ください。

☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

※高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)など)がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方

☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)

(2)仕事や学校を休み、会食は控えましょう。

体調不良時には、仕事や学校を休んでいただき、会食は控えてください。解熱剤を飲んで熱が下がっても、感染を広げる可能性があります。ご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。厚生労働省と関係省庁は、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切と考え、労使団体や企業にその整備にご協力いただくようお願いしています。

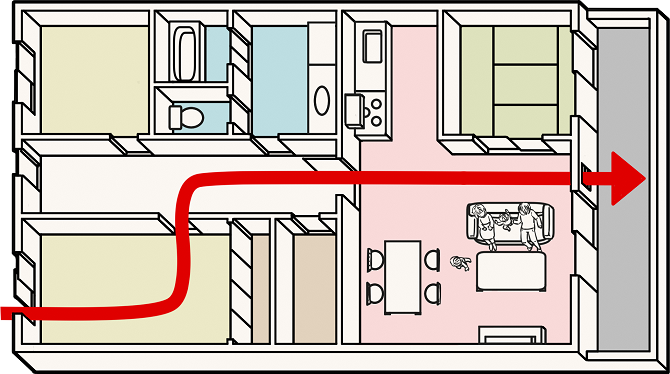

問6 冬場の換気について、一般家庭ではどのような工夫をしたらよいでしょうか。

季節を問わず、新型コロナウイルス対策には、こまめな換気が重要です。しかし、冬本番を迎え、寒さと換気に折り合いがつかないことが多いと思います。

室温が下がりすぎないよう、上手に換気に取り組む必要があります。

一般家庭でも、建物に組み込まれている常時換気設備※や台所・洗面所の換気扇により、室温を大きく変動させることなく換気を行うことができます。常時換気設備や換気扇を常時運転し、最小限の換気量を確保しましょう。

※2003年7月以降に着工された住宅には「常時換気設備(24時間換気システム)」が設置されています。常時換気設備が設置されている場合には常に稼働させましょう。また、定期的にフィルタの掃除を行い、強弱スイッチがある場合は強運転にして換気量を増やすようにしましょう。

「常時換気設備」が設置されていない建物でも、台所や洗面所などの換気扇を常時運転することで最小限の換気量は確保できます。

窓開けによる換気を行う場合は、18℃を目安に室温が下がらないように、暖房器具を使用しながら、窓を少しだけ開けて換気してください。

<窓開けのコツ>

・窓開けを行うと、一時的に室内温度が低くなってしまいます。暖房器具を使用しながら、換気を行ってください。

・暖房器具の近くの窓を開けると、入ってくる冷気が暖められるので、室温の低下を防ぐことができます。なお、暖房器具の種類や設置位置の決定に当たっては、カーテン等の燃えやすい物から距離をあけるなど、火災の予防に留意してください。

・短時間に窓を全開にするよりも、一方向の窓を少しだけ開けて常時換気を確保する方が、室温変化を抑えられます。この場合でも、暖房によって室内・室外の温度差が維持できれば、十分な換気量を得られます。

・人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な空気を人のいる部屋に取り入れることも、室温を維持するために有効です。

・室温を18℃以上に維持しようとすると、窓を十分に開けられない場合には、換気不足を補うために、HEPAフィルタ(※)によるろ過式の空気清浄機を併用することが有効です。

(※) HEPAフィルタは、「高性能エアフィルター」とも呼ばれることもあり、国内メーカーの多くの空気清浄機で使用されています。空気中に含まれる微粒子を取り除くことができます。

参考イラスト:人がいない部屋の窓を開け、廊下を経由して、少し暖まった状態の新鮮な空気を人のいる部屋に取り入れる換気方法(2段階換気)の例

問7 イベントの開催には、具体的にどのような制限がなされていますか。

(緊急事態宣言の対象地域栃木県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県)

令和3年1月7日に、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県、令和3年1月13日に栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県をそれぞれ対象に緊急事態宣言が出されました。これに伴い、基本的対処方針が改定され、緊急事態宣言の対象地域では、イベント開催制限を厳格化することとしています。

具体的には、緊急事態宣言の対象地域では、感染リスクの高い場面に効果的な対策を徹底する観点から、飲食を伴うものを中心として対策を講じることとし、その実効性を上げるために、飲食につながる人の流れを制限することとしています。イベントについても、不特定多数が集まり、人と人との接触機会が多くなることや、飲食につながる場合が多いことなどの観点から、その制限を強化することとしています。

緊急事態宣言の対象地域では、収容人数、大声の有無にかかわらず、5,000人を人数上限とします。加えて、屋内のイベントについては収容定員の50%以内の参加人数とし、屋外のイベントについては、人と人との距離を十分に確保できる(できるだけ2m)ようにします。

この新しい人数上限等の適用については、以下のような経過措置を設けることとしています。

1. 緊急事態宣言が発出された日の翌日から最大4日間(1都3県の場合は1月8日~11日、7府県の場合は1月14日~17日)の猶予期間を設けた上で、適用を開始します。なお、各都道府県の判断で猶予期間が短くなるケースもありますので、各都道府県のHP等を御確認ください。

2. 猶予期間終了前に販売されたチケットは、新しい人数上限等を超過してもその超過分をキャンセルする必要はなく、払い戻しする必要もありません。他方、猶予期間終了後は原則新しい人数上限等を適用します。1月12日時点で既に新しい人数上限等を超えるチケットを販売しているイベント主催者は、新規販売の停止を要請します。

例)25,000座席(収容人数50,000人)のイベントのうち、1月7日までに10,000座席販売、1月11日までに15,000座席を販売した場合、15,000座席分の既存販売分はそのままイベント開催することが可能。ただし、残り10,000枚の新規販売は停止を要請する。

緊急事態宣言が発令されていない地域においても、各種イベントの大声での歓声・声援等の有無により、収容率や最大人数の制限が設けられています。 詳しくは以下表をご覧ください。

(表)イベントの開催制限(屋内※1)

| 大声あり | 大声無し | ||

| 1都3県※2 | 5,000人まで、かつ収容率50%まで | ||

| 43道府県 ※3 |

10,000人以下 | 人数関係なく50%まで | 収容率関係なく5,000人まで |

| 10,001人以上 | 収容率50% | ||

※1 屋外では、十分な人と人の間の距離の確保が必要

※2 緊急事態宣言の対象地域(栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県)

※3 ※2以外の地域

※4 地域の感染状況等に応じ、都道府県知事の判断でより厳しい制限を課すことも可能です。各都道府県のHP等で、その地域のイベント開催の目安等を確認するとともに、特に大規模イベント(1,000人超)の場合は都道府県に相談してください。

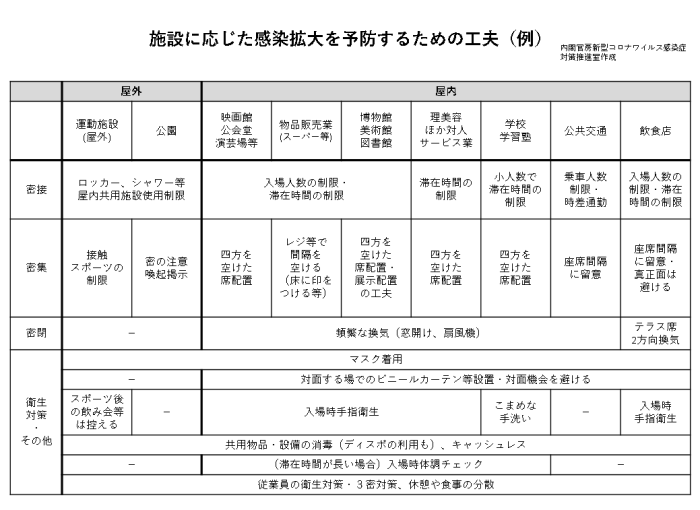

問8 それぞれの施設で営業等をする際の、具体的な対応策等については、どのようなガイドラインを参考にすればよいですか。

「感染拡大防止の対策」と「社会経済活動の維持」との両立を図るためには、それぞれの業種や施設に応じて、各都道府県が公表している情報もご参照いただき、感染防止のための工夫をいただく必要があります。

各業種における対策については、7月末現在、レストランなどの飲食店、百貨店や商店街、各種商店、映画館、劇場、博物館や美術館などの文化施設、公共交通機関、ホテルや旅館など150を超える業界ごとに「感染拡大予防ガイドライン」が策定されています。それぞれの業種の実態に合わせて、例えば、

・接触感染のリスクが高いと思われる物品・場所の特定

・消毒や換気の頻度・方法の明示

・整列や座席配置の際の工夫

などの具体的な取組について、まとめられていますので、ご参照ください。

各施設における対策としては「3つの密」の回避や、衛生・換気対策は当然のこととして、例えば「利用者を分散させる」ことが共通要素のひとつとなります。椅子の数を間引くなど、ある座席の前後左右に別の座席がないようにする(四方を空ける)ことで、利用者と利用者の間に十分な空間を確保し、位置的に分散することができます。一度に入場する人数に制限をかけることも有効です。

また、利用者の滞在時間の制限(入場可能時間帯の指定も含みます)によって、利用者を時間的に分散することができます。

このような工夫については、政府から各都道府県への通知(5月14日)の中で、以下の図によって具体例をお示ししていますので、参考にしてください。

【業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧】

https://corona.go.jp/

【緊急事態措置を実施すべき区域の変更等に伴う都道府県の対応について(令和2年5月14日)】

https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitai_kuikihenkou_0514.pdf

https://corona.go.jp/news/pdf/kinkyujitai_kuikihenkou_0514.pdf

問9 国際的な人の往来の再開について、政府はどのような対応を行っていますか。

新型コロナウイルスの世界的な流行を受け、国際的な人の往来については、令和2年4月3日以降、すべての国を対象に「14日間の自宅等での待機要請」等の条件を設けてきました。一方で、社会経済活動と感染拡大防止を両立する観点から、国際的な人の往来再開に向け、段階的な措置を講じています。

まず、本年6月には、経済を回復軌道に乗せていく上では、感染拡大防止と両立する形で、国際的な人の往来を部分的・段階的に再開していくことが必要であるとの考えの下、「ビジネス上出入国が必要な人材」等について例外的な枠を設置しました。(海外旅行など一般の国際的な人の往来とは異なるものです。)

具体的には、検疫所における新型コロナウイルス感染症の検査・本邦入国後14日間の公共交通機関の不使用及び待機といった水際対策措置を維持した上で、

・本邦入国前の検査証明取得

・本邦入国後14日間の位置情報の保存

等の追加的な条件の下、例外的に人の往来を認めることとしました。

入国の形態により、主に長期滞在者を念頭に置いた「レジデンストラック」、主に短期出張者を念頭に置いた「ビジネストラック」という2つのスキームがあります。

1.レジデンストラック:

入国拒否の例外として入国が認められた上で、入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。 ※主に長期滞在者を念頭に置いています。

2.ビジネストラック:

「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、入国拒否の例外として入国が認められることに加えて、入国後14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動を可能とするためのスキームです。

例えば、自宅と用務先の往復などに限定した形で行動いただきつつ、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出の回避が条件づけられます。

※主に短期出張者を念頭に置いています。

(現在、運用を開始している国・地域については、こちらの外務省のページをご覧ください。)

また、社会経済活動と感染拡大防止を両立するためには、国際的な人の往来が、日本人・外国人を問わず、再開されていくことが不可欠です。本年10月1日から、レジデンストラックについて、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました。

(追加的な条件の内容については、本邦入国前14日以内に入国拒否対象地域に滞在歴があるか否かによって異なります。)

さらに、令和2年11月1日から、日本在住のビジネスパーソンを対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、ビジネストラックと同様の14日間待機の緩和を認めることを決定しました。

日本在住の日本人及び在留資格保持者が対象。渡航先への滞在期間は、隔離要請期間を除き、7日以内に限る。 なお、いずれの仕組みについても、条件(各種の防疫措置)を確約できる受入企業・団体がいることが条件となります。

なお、令和3年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めないこととしました。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないことにしています。

発給済みの有効な査証の扱いの詳細については、こちらのページをご覧ください。

なお、利用する枠組みや対象国ごとに必要な手続が異なりますので、詳細については下記の関連リンクをご参照ください。

<関連リンク>

・国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について(外務省)

・よくあるご質問及び各スキームについての企業・団体向け説明資料(経済産業省)

・  水際対策についてのQ&A(厚生労働省)

水際対策についてのQ&A(厚生労働省)

問10 医療従事者やスーパーの店員などへのハラスメントが起こっているのですか。

医師や看護師、看護助手、臨床工学技士、臨床検査技師、保健所の方々などの医療従事者は、感染防御を十分にした上で、患者の検査や治療、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するなどといった、私たちの命を救うための仕事を行っています。医療従事者以外でも、介護施設、保育所、スーパー、薬局、トラック運送、清掃など、私たちの生活は、これらの様々な方々により支えられています。

こうした方々や、感染者・濃厚接触者に対して、感染に関する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。公的機関の提供する正確な情報を入手し,冷静な行動に努めて下さい。

一方で、これらの方々が、来店や施設の利用を断られる、更にはそのご家族にも同様のことが生じるなど、心ない事例が報道されています。正確でない情報により、こうした方々やその家族に対応することは慎むべきです。場合によっては人権侵害になることもあります。

政府では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等の被害にあった方からの相談を受け付けています。

困った時は一人で悩まず、相談してください。

法務省相談窓口(http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html)

厚生労働省総合労働相談コーナー(https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html)

いじめ等に悩む子どもやその保護者の方は、こちらに相談ください。

24時間子供SOSダイヤル(https://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm)

※電話をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続されます。

また、政府として、こうした課題について検討するため、新型コロナウイルス感染症対策分科会の下に「偏見・差別とプライバシーに関するWG」が設置され、更なる実態把握を進めるとともに、国民向けの啓発のあり方や、相談窓口の拡充に向けた議論を行ってきました。11月12日、内閣官房において偏見・差別とプライバシーに関するWGのとりまとめが公開されました。

(参考)内閣官房HP:

偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループこれまでの議論のとりまとめ(PDF/21.03MB)

【概要】偏見・差別とプライバシーに関するワーキンググループこれまでの議論のとりまとめ(PDF/368.21KB)

厚生労働省でもこうしたとりまとめに基づき、必要な対策を進めて参ります。

新型コロナウイルスについて

問1 「新型コロナウイルス」とは、どのようなウイルスですか。

「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。

ウイルスにはいくつか種類があり、コロナウイルスは遺伝情報としてRNAをもつRNAウイルスの一種(一本鎖RNAウイルス)で、粒子の一番外側に「エンベロープ」という脂質からできた二重の膜を持っています。自分自身で増えることはできませんが、粘膜などの細胞に付着して入り込んで増えることができます。

ウイルスは粘膜に入り込むことはできますが、健康な皮膚には入り込むことができず表面に付着するだけと言われています。物の表面についたウイルスは時間がたてば壊れてしまいます。ただし、物の種類によっては24時間~72時間くらい感染する力をもつと言われています。

手洗いは、たとえ流水だけであったとしても、ウイルスを流すことができるため有効ですし、石けんを使った手洗いはコロナウイルスの膜を壊すことができるので、更に有効です。手洗いの際は、指先、指の間、手首、手のしわ等に汚れが残りやすいといわれていますので、これらの部位は特に念入りに洗うことが重要です。また、流水と石けんでの手洗いができない時は、手指消毒用アルコールも同様に脂肪の膜を壊すことによって感染力を失わせることができます。

問2 新型コロナウイルスの変異について教えてください。

一般論として、ウイルスは、流行つつ、少しずつ変異するものと考えられています。新型コロナウイルスは、約3万塩基により構成されたRNAウイルスですが、これまでの研究により、この塩基は通常約2週間で1カ所程度の速度で変異していると考えられています。塩基が変異することで、感染力の強さや、症状に変化が生じることは少ないですが、まれに、大きな変化が生じる場合もあります。このため、対策に当たっては、ウイルスの変異の状況と臨床情報を把握することが必要になります。

感染力が従来よりも強い可能性がある、新たな変異の発生が英国と南アフリカで公表されています。WHOによると、これらの変異が、より重症化しやすい、あるいはワクチンが効きにくい、とする根拠は今のところ認められていません。他方で、今後、世界中でさらなる調査分析が必要としています。

日本では、国立感染症研究所が、国内で確認された新型コロナウイルスのゲノムを調査し、国内の新型コロナウイルスの変異状況を確認し、変異株の感染者が発生した場合、厚生労働省において報道発表等を通じて情報提供しています。

厚生労働省では、引き続き、各国政府や世界保健機関(WHO)等とも緊密に情報交換を行い、機動的な感染拡大防止対策に努めてまいります。

参考1 WHOによる英国の新規変異株の情報

SARS-CoV-2 Variant ? United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

https://www.who.int/csr/don/21-december-2020-sars-cov2-variant-united-kingdom/en/

参考2 新型コロナウイルス感染症(変異株)の患者等の発生について(ブラジルからの帰国者)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15969.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15969.html

参考3 新型コロナウイルス感染症(変異株)の状況について等

新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和3年1月13日)資料)

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000718640.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000718640.pdf

問3 新型コロナウイルス感染症にはどのように感染しますか。

一般的には飛沫感染、接触感染で感染します。閉鎖した空間で、近距離で多くの人と会話するなどの環境では、咳やくしゃみなどの症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。(WHOは、一般に、5分間の会話で1回の咳と同じくらいの飛まつ(約3,000個)が飛ぶと報告しています。)

「飛沫感染」とは: 感染者の飛沫(くしゃみ、咳、つばなど)と一緒にウイルスが放出され、他の方がそのウイルスを口や鼻などから吸い込んで感染することを言います。

「接触感染」とは: 感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、その手で周りの物に触れるとウイルスがつきます。他の方がそれを触るとウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ることにより粘膜から感染することを言います。WHOは、新型コロナウイルスは、プラスチックの表面では最大72時間、ボール紙では最大24時間生存するなどとしています。

【WHOの飛まつに関するレポート】

https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/natural_ventilation/en/

【新型コロナウイルスの生存期間に関するWHOのQ&A】

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses

問4 新型コロナウイルスに感染した人から、感染する可能性があるのはいつまでですか。

一般的に、肺炎などを起こすウイルス感染症の場合は、症状が最も強く現れる時期に、他者へウイルスを感染させる可能性も最も高くなると考えられています。

しかし、新型コロナウイルスでは、発症の2日前から発症後7~10日間程度他の人に感染させる可能性があるとされています。特に、発症の直前・直後でウイルス排出量が高くなるため、無症状病原体保有者(症状はないが検査が陽性だった者)からも、感染する可能性があります。

新型コロナウイルスに感染した方が、他の人に感染させる事例は、全体の2割以下と考えられますが、マスク無しの会話や3密(密閉・密集・密接)が感染拡大リスクとなっています。

体調が悪いときは不要・不急の外出を控えることや、人と接するときにはマスクを着用すること、普段会わない人とは会わないことなど、新型コロナウイルスに感染していた場合に多くの人に感染させることのないように行動することが大切です。

※ マスクの着用により、感染者と接する人のウイルス吸入量が減少することがわかっています。

(参考1)アメリカ疾病予防管理センター(CDC)ホームページ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/transmission.html

(参考2)台湾における新型コロナウイルス感染症発症者の感染力の研究

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2765641?resultClick=1

問5 新型コロナウイルスはペットから感染しますか。

外出自粛により家にいる時間が長くなることもありますが、これまでのところ、新型コロナウイルスがペットから人に感染した事例は見つかっていません。一般に、動物との過度な接触は控えるとともに、普段から動物に接触した後は、手洗いや手指消毒用アルコールで消毒などを行うようにしてください。

(参考)厚生労働省ホームページ:動物を飼育する方向けQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/doubutsu_qa__00001.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/doubutsu_qa__00001.html

問6 新型コロナウイルスはハエや蚊を介して感染しますか。

気温の上昇にともなってハエや蚊の発生も増えてきますが、これまでのところ、新型コロナウイルスがハエや蚊を介して人に感染した事例は見つかっていません。なお、一般的な衛生対策として、身の回りにハエや蚊を増やさないよう周囲の清掃等を行うことが大切です。

【WHOの情報】

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

問7 感染者の糞便から感染することがありますか。

これまで通り通常の手洗いや手指消毒用アルコールでの消毒などを行ってください。 また、新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者や新型コロナウイルス感染症の患者、濃厚接触者が使用した使用後のトイレは、急性の下痢症状などでトイレが汚れた場合には、次亜塩素酸ナトリウム(市販されている家庭用漂白剤等はこれにあたります、1,000ppm)、またはアルコール(70%)による清拭をすることを推奨します。

問8 感染者が見つかった場所(外国、国内)から送られてくる手紙や輸入食品などの荷物により感染しますか。

現在のところ、中国やウイルスが見つかったその他の場所から積み出された物品との接触から人が新型コロナウイルスに感染したという報告はありません。WHOも、一般的にコロナウイルスは、手紙や荷物のような物での表面では長時間生き残ることができないとしています。

【WHOの情報】

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

【国立医薬品食品衛生研究所の情報】

http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/microbial/2019-nCoVindex.html

問9 食品を介して新型コロナウイルス感染症に感染することはありますか。

新型コロナウイルス感染症の主要な感染経路は、飛沫感染と接触感染であると考えられています。2020年5月1日現在、食品(生で喫食する野菜・果実や鮮魚介類を含む。)を介して新型コロナウイルス感染症に感染したとされる事例は報告されていません。

なお、食品や食事の配膳等を行う場合は、不特定多数の人と接する可能性があるため、接触感染に注意する必要があります。食器についても同様で、清潔な取扱を含め十分お気をつけ下さい。

コロナウイルスは熱(70度以上で一定時間)及びアルコール(60%以上(※)、市販の手指消毒用アルコールはこれにあたります)に弱いことがわかっています。製造、流通、調理、販売、配膳等の各段階で、食品取扱者の体調管理やこまめな手洗い、手指消毒用アルコール等による手指の消毒、咳エチケットなど、通常の食中毒予防のために行っている一般的な衛生管理が実施されていれば心配する必要はありません。WHOからの一般的な注意として「生あるいは加熱不十分な動物の肉・肉製品の消費を避けること、それらの取り扱い・調理の際には注意すること」とされています。

(※) 60%台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられる報告があり、70%以上のエタノールが入手困難な場合には、60%台のエタノールを使用した消毒も差し支えないです。

問10 これまで何人の方が退院され、そのような方にはどのような治療が行われたのですか。

国内事例(空港検疫事例及びチャーター便帰国者事例を含む)における陽性者のうち113,340名、クルーズ船(ダイヤモンド・プリンセス)から下船された方でPCR検査陽性者712名のうち659名の、合計113,000名を超える方が退院しています(11月24日0時時点)。

この新型コロナウイルスそのものに効く抗ウイルス薬はまだ確立していませんが、これら退院された方々は、ウイルスによる熱や咳などの症状の緩和を目指す治療(対症療法)をうけました。具体的には、解熱剤や鎮咳(ちんがい)薬の投与や、点滴等が実施されています。また、肺炎を起こした場合は、酸素投与や人工呼吸等を行うこともあります。

問11 新型コロナウイルス感染症で治療を受けた場合、治癒したと判断されるのはどういう場合ですか。また、新型コロナウイルス感染症に広く使える特効薬はまだないのに、どうして治癒するのでしょうか。

発熱や咳等の呼吸器症状が消失し、鼻腔や気管などからウイルスを検出できなくなった状況を「治癒した」と判断しています。

また、この新型コロナウイルス感染症に対する抗ウイルス薬として、レムデシビルが承認されましたが、重症者を対象とした薬であり、副作用のリスクもあるため、広く使える特効薬とはいえません。現時点においては、ウイルスが上気道や肺で増えることで生じる発熱や咳などの症状を緩和する目的の対症療法が中心となっており、解熱剤や鎮咳薬の投与、点滴等が実施されています。対症療法により、全身状態をサポートすることで、この間ウイルスに対する抗体が作られるようになり、ウイルスが排除されて治癒に至ると考えられます。

問12 治療薬の実用化に向けた取組みはどうなっていますか。

新型コロナウイルスは、1.人の細胞表面のレセプターを通して、細胞内に侵入し、2.ウイルス自身の酵素(人体には存在しないRNAポリメラーゼ)を用いて複製し、3.タンパク質や酵素を作って増殖し、4.細胞外に出て他の正常な細胞に広がること を繰り返すことで、私たちの体の中で広がっていきます。また、重症化すると、サイトカインストームと呼ばれる過剰な免疫反応を起こしたり、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)という重度の呼吸不全を起こしたりすることが知られています。

抗ウイルス薬の多くは、このウイルスの1.侵入、2.複製、3.増殖、4.拡散の過程をターゲットとします。既存の治療薬で、それぞれの過程をターゲットとした薬や、新型コロナウイルス感染症の症状(サイトカインストーム等)への効果が期待できる薬を新型コロナウイルスの治療薬として実用化するため、その治療効果や安全性を検証するための治験や臨床研究が進んでおり、一部には承認されたものもあります。

〇レムデシビル

レムデシビルは、元々、エボラ出血熱の治療薬として開発中であった抗ウイルス薬ですが、RNAポリメラーゼを阻害し、ウイルスの複製を抑制する効果が期待され、既に米国と欧州、アジアで重症の新型コロナウイルス感染者の治療期間を短縮する効果等が確認されています。5月1日に米国で重症患者への使用が緊急的に承認されました。米国の大手医薬メーカーギリアド・サイエンシズの日本法人から、5月4日に我が国において、特例承認(※)の申請があり、5月7日に、我が国初の新型コロナウイルス治療薬として承認されました。

投薬にあたっては、医師の指示のもと人工呼吸器やECMOを使用又は酸素投与している患者に対して、点滴により投与されます。頻度が高いとされる腎臓や肝臓などへの副作用も含めて、経過観察が行われます。

●(参考)WHOとその関係協力機関が実施している臨床試験の中間結果(レムデシビル)について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00039.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00039.html

〇デキサメタゾン

デキサメタゾンは、国内ではすでに重症感染症等に対して承認されているステロイド薬ですが、英国での試験で新型コロナウイルスの重症例の死亡を減少させたとの報告があります。米国NIHの治療ガイドラインでは、人工呼吸、酸素投与を必要とする新型コロナウイルス感染症の患者への投与を推奨しています。

なお、デキサメタゾン以外のステロイド薬について、新型コロナウイルス感染症に対する評価は確立されておりません。

〇アビガン

アビガンは、もともと、一般的な抗インフルエンザウイルス薬(タミフル等)が効かないような、新型インフルエンザの流行に備えて、国が備蓄する場合に限って承認された抗ウイルス薬であり、一般には流通していません。RNAポリメラーゼを阻害し、ウイルスの複製を抑制する効果が期待されます。

一方で、副作用として、催奇形性(女性・男性ともに、内服した際に胎児に悪影響を及ぼす可能性がある)等が明らかになっており、妊娠の可能性のある方(妊娠をさせる可能性のある男性も含む)は服用できません。現在、多施設共同で治験を行い有効性や安全性の検証を進めています。観察研究に参加登録を行った医療機関では、医師の判断のもと、研究への参加に患者が同意した場合にアビガンを使用することができ、8月26日現在で、5,000例を超える投与が行われており、治療薬としての承認への道が期待されています。

〇その他

オルベスコ、カレトラ、フサンについては、すでに観察研究を実施しており、オルベスコやフサンについては、臨床研究も開始しています。さらに、3月30日からケブザラの企業治験が、4月8日からアクテムラの企業治験が、5月20日からオルミエントとレムデシビルの併用についての国際共同治験がそれぞれ開始されています。加えて、イベルメクチンという寄生虫の治療薬や、新型コロナウイルス感染症から回復した患者から採取した新型コロナウイルスに特異的な抗体を活用する製剤についても、研究開発に向けた検討が進められています。

(※) 国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病のまん延等を防止するため、緊急に使用することが必要で、その医薬品の使用以外に適当な方法がなく、日本と同等の水準にある承認制度を持つ国で販売が認められる医薬品について、通常よりも迅速に承認する仕組み(医薬品医療機器等法第14条の3)

(参考)それぞれの薬の一般名・販売名と働く仕組みについて

| 一般名 | 販売名 | 薬の働く仕組み |

| レムデシビル | ベクルリー | RNAポリメラーゼ阻害 |

| ファビピラビル | アビガン | RNAポリメラーゼ阻害 |

| シクレソニド | オルベスコ | タンパク質分解酵素阻害、抗炎症作用 |

| ロビナビル、リトナビル | カレトラ | タンパク分解酵素阻害 |

| ナファモスタットメシル酸塩 | フサン | タンパク分解酵素阻害 |

| トシリズマブ | アクテムラ | サイトカイン抑制 |

| サリルマブ | ケブザラ | サイトカイン抑制 |

| バリシチニブ | オルミエント | 抗炎症作用 |

| イベルメクチン | ストロメクトール | 細胞への侵入阻害 |

| デキサメタゾン | デカドロン | 抗炎症作用 |

問13 日本でのワクチン接種はどうなっていますか。

海外においては、ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ社が、ワクチン開発を手掛けています。試験の結果、ワクチンを投与された人の方が、投与されていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少なかったと発表されています。

この結果、米国や英国では、ファイザー社等のワクチンの緊急的な使用が認められ、接種が開始されています。

日本政府は、これらの製薬企業3社から合計で2億9,000万回分の供給を受けることについて合意をしています。1人に2回接種を行うとした場合1億4,500万人分となります。

また、ワクチンが国内で承認され、供給できる準備が整った際に、出来るだけ早く、国民の皆さまにワクチンを提供できるよう準備しています。接種を希望される方々は、無料で受けることができます。

(日本では、ファイザー社から12月18日に承認申請が行われ、現在、医薬品医療機器総合機構(PMDA)において承認審査が行われています。)

一方で、国民の人数に匹敵する大量のワクチンは一度には生産できず、徐々に供給が行われることになるため、接種対象者に一定の接種順位を決めて接種する必要があります。重症化リスクの大きさ、医療提供体制の確保等を踏まえ、まずは医療従事者等への接種、次に高齢者、その次に高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方々、その後、それ以外の方々に対し、ワクチンの供給量等を踏まえ、順次接種をできるようにすることを検討中です。

新型コロナワクチンについては、特設ホームページを設けていますので、詳しくは 下記ページを御参照ください。

下記ページを御参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html

新型コロナウイルス感染症の予防法

問1 感染を予防するために注意することはありますか。心配な場合には、どのように対応すればよいですか。

感染を予防するためには、基本的な感染予防の実施や不要不急の外出の自粛、「3つの密」を避けること等が重要です。

これまでに国内で感染が確認された方のうち重症・軽症に関わらず約80%の方は、他の人に感染させていない一方で、一定の条件を満たす場所において、一人の感染者が複数人に感染させた事例が報告されています。集団感染が生じた場の共通点を踏まえると、特に、1.密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、2.密集場所(多くの人が密集している)、3.密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や共同行為が行われる)という3つの条件のある場では、感染を拡大させるリスクが高いと考えられています。

【3つの密を避けるための手引き】

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622211.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622211.pdf

また、これ以外の場であっても、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すことや歌うことにはリスクが存在すると考えられています。激しい呼気や大きな声を伴う運動についても感染リスクがある可能性が指摘されています。多くの場合、ライブハウス、スポーツジム、医療機関、さらに最近になって繁華街の接待を伴う飲食店等におけるクラスターでの感染拡大が指摘されています。

なお、喫煙に関しては、

・本年4月から、望まない受動喫煙を防止するための改正健康増進法が全面施行され、原則屋内禁煙となっています。事業者は、屋外喫煙所や屋内の喫煙専用室を設けることも可能ですが、これらの場所では距離が近づかざるを得ない場合があるため、会話や、携帯電話による通話を慎むようお願いします。

注)詳しくは こちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html)

こちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html)

・また、WHOのステートメントによれば、WHOが2020年4月29日に招集した専門家によるレビューにおいて、喫煙者は非喫煙者と比較して新型コロナウイルスへの感染で重症となる可能性が高いことが明らかになったことなどが報告されています(WHO statement: Tobacco use and COVID-19 (2020年5月11日公表))。

(https://www.who.int/news-room/detail/11-05-2020-who-statement-tobacco-use-and-covid-19)

新型コロナウイルス感染症は、一般的な状況における感染経路の中心は飛沫感染及び接触感染ですが、閉鎖空間において近距離で多くの人と会話する等の一定の環境下であれば、咳やくしゃみ等の症状がなくても感染を拡大させるリスクがあるとされています。また、無症状の者からの感染の可能性も指摘されており、油断は禁物です。

人と人との距離をとること(Social distancing; 社会的距離)、外出時はマスクを着用する、家の中でも咳エチケットを心がける、さらに家やオフィスの換気を十分にする、十分な睡眠などで自己の健康管理をしっかりすることで、自己のみならず、他人への感染を回避するとともに、他人に感染させないように徹底することが必要です。

これらの状況を踏まえ、「3つの密」の回避、マスクの着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行などをお願いします。

問2 家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合に、家庭でどんなことに注意すればよいでしょうか。

ご本人は外出を避けてください。ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出を避け、特に咳や発熱などの症状があるときには、職場などには行かないようにしてください。

ご家族に新型コロナウイルスの感染が疑われる場合には、同居されているご家族は以下の8点にご注意ください(詳しくは、一般社団法人日本環境感染症学会とりまとめをご参照ください。)。

1.部屋を分けましょう

個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。

子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも2mの距離を保つこと、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。

2.感染が疑われる家族のお世話はできるだけ限られた方で。

心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方などが、感染が疑われる家族のお世話をするのは避けてください。

3.マスクをつけましょう

使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。

マスクの表面には触れないようにしてください。マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外しましょう。マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗ってください(アルコール手指消毒剤でも可)。 マスクが汚れたときは、新しい清潔な乾燥マスクと交換してください。マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆いましょう。

4.こまめに手を洗いましょう こまめに石鹸で手を洗いましょう。アルコール消毒をしましょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。

5.換気をしましょう

風の流れができるよう、2方向の窓を、1回、数分間程度、全開にしましょう。換気回数は毎時2回以上確保しましょう。

6.手で触れる共有部分を消毒しましょう

物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ手やノブ、ベッド柵など共有部分は、薄めた市販の家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。

※家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、濃度が0.05%(製品の濃度が6%の場合、水3Lに液を25㎖)になるように調整してください。 トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用消毒剤でこまめに消毒しましょう。タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。感染が疑われる家族の使用したものを分けて洗う必要はありません。 洗浄前のものを共有しないようにしてください。特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどで共有しないように注意してください。

7.汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう

体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。

※糞便からウイルスが検出されることがあります。

8.ゴミは密閉して捨てましょう

鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨てください。その後は直ちに手を石鹸で洗いましょう。

(参考)【一般社団法人日本環境感染学会ホームページ 】 http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf

http://www.kankyokansen.org/uploads/uploads/files/jsipc/dokyokazoku-chuijikou.pdf

問3 濃厚接触者とはどのような人でしょうか。濃厚接触者となった場合は、どんなことに注意すればよいでしょう。

濃厚接触者は、新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、或いは長時間接触し、感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。

濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は上述のとおり、1.距離の近さと2.時間の長さです。必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。

新型コロナウイルス感染者から、ウイルスがうつる可能性がある期間(発症2日前から入院等をした日まで)に接触のあった方々について、関係性、接触の程度などについて、保健所が調査(積極的疫学調査)を行い、個別に濃厚接触者に該当するかどうか判断します。接触確認アプリを利用いただくと、陽性者と、1m以内、15分以上の接触の可能性がある場合に通知が行われ、速やかな検査や治療につながります。詳しくは こちらをご覧ください。

こちらをご覧ください。

なお、15分間、感染者と至近距離にいたとしても、マスクの有無、会話や歌唱など発声を伴う行動や対面での接触の有無など、「3密」の状況などにより、感染の可能性は大きく異なります。そのため、最終的に濃厚接触者にあたるかどうかは、このような具体的な状況をお伺いして判断します。

濃厚接触者と判断された場合は、保健所の指示に従ってください。濃厚接触者は、感染している可能性があることから、感染した方と接触した後14日間は、健康状態に注意を払い(健康観察)、不要不急の外出は控えてください。

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では、対面で人と人との距離が近い接触が、会話などで一定時間以上続き、多くの人々との間で交わされる環境は感染を拡大させるリスクが高いとされています。 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の意見はこちらをご覧ください。

また、速やかに感染者を把握する観点から濃厚接触者についても原則検査を行う方針としています。( https://www.mhlw.go.jp/content/000635506.pdf)

https://www.mhlw.go.jp/content/000635506.pdf)

なお、検査結果が陰性となった場合であっても、感染した方と接触した後14日間は不要不急の外出を控えるなど保健所の指示に従ってください。

詳しくは、濃厚接触者と判断された際に、保健所から伝えられる内容を確認してください。

問4 「咳エチケット」とは何ですか。

咳エチケットとは、感染症を他者にうつさせないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。

対面で人と人との距離が近い接触(互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ2mとされています)が、一定時間以上、多くの人々との間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチケットを徹底しましょう。

詳しくは、厚生労働省のホームページの こちらをご覧ください。(

こちらをご覧ください。(  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187997.html)

問5 高齢者の多い社会福祉施設などでは、どのような感染対策を行っていますか。

新型コロナウイルスについては、高齢者と基礎疾患がある方については重症化しやすいため、高齢者介護施設等においては、ウイルスを持ち込まない、拡げないことに留意し、感染経路を絶つことが重要です。このため、施設等の指定・監督権限を持つ各自治体や関係団体を通じて、全国の施設等に対して対策の留意点などを示して感染対策の徹底を図っています。

具体的には、各施設等において、厚生労働省が示した感染対策マニュアル等に基づき、高齢者や職員、さらには面会者や委託業者等へのマスクの着用を含む咳エチケットや手洗い・手指消毒用アルコールによる消毒等、サービス提供時におけるマスクやエプロン、手袋の着用、食事介助の前の手洗いや清潔な食器での提供の徹底等、感染経路を遮断するための取組を要請しています。

また、社会福祉施設等において、職員・利用者の集団感染が発生する中で、専門家の意見も踏まえながら、ウイルスを外部から持ち込まないために、

・職員は、出勤前に体温を計測し、発熱等の症状が見られる場合には出勤を行わないことを徹底すること、また、職場外でも、「3つの密」を避ける対応を徹底すること

・面会についても、緊急やむを得ない場合を除き、制限すること。面会を行う場合でも、体温を計測し、発熱が認められる場合には面会を断ること

・委託業者等についても、物品の受け渡しは玄関など施設に限られた場所で行い、立ち入る場合には、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には立ち入りを断ること

ウイルスを拡げないために、

・リハビリテーション等を行う場合には、同じ時間帯・同じ場所での実施人数を減らすこと、換気を行うこと、声を出す機会を最小限にすること、共有物について消毒を行うこと

・感染や感染が疑われる職員や利用者が発生した場合に、居室や共用スペースの消毒を徹底することや、それらの者と濃厚接触が疑われる者について、特定の職員により個室で対応すること

などの取組も要請しています。

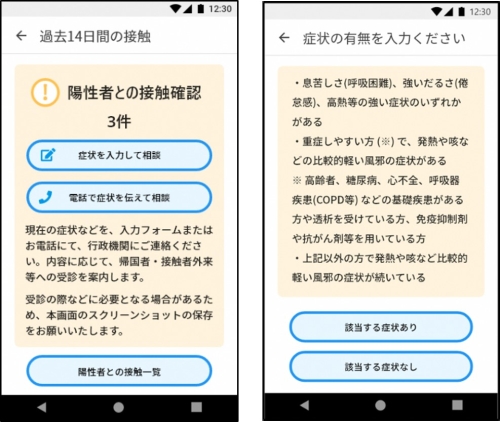

問6 「接触確認アプリ」とは何ですか。どのように役立つのでしょうか。

6月19日にリリースした、新型コロナウイルス接触確認アプリ(略称COCOA)は、以下のとおり、新型コロナ対策に非常に有効な手段のひとつですので、是非皆さんのスマートフォンへのダウンロードをお願い致します。

| 1.感染拡大の防止に有効です。 |

感染リスクの高い人を特定し、積極的に検査を行い、陽性者を速やかに発見するクラスター対策は、社会経済活動と両立する形で感染の拡大を防止する、極めて効果的な手段です。

そのクラスター対策に有効な手段のひとつが、このアプリです。このアプリを利用いただくと、自身が陽性者と接触した可能性を、いち早く察知することが可能となり、検査の受診などにつながるサポートを早く受けることができます。

多くの方に利用いただくことで、より効果的なクラスター対策、感染拡大の防止につながることが期待されます。

| 2.スムーズに、検査につながることができます。 |

新型コロナウイルスの感染者と近距離、或いは長時間接触した方は、感染リスクが高くなります。一方で、感染者から他人に感染するリスクは、熱や咳(せき)などの症状が出る1日から2日前が高くなっているということがわかってきました。

したがって、自分をまもり、他人をまもるには、陽性者と接触した可能性がある方が、スムーズに検査の受診を受けられることが重要です。 このアプリを使うと、感染者と「過去14日間に」、「概ね1メートル以内で」、「15分以上の近接した状態」の可能性があった方のスマートフォンに通知(※)が送られますので、自身が濃厚接触者になった可能性があることを、これまでよりも早く察知できます。

アプリの通知画面で、各都道府県の帰国者・接触者外来等の連絡先(帰国者・積極者相談センターの連絡先を表示する都道府県もある)などが案内され、スムーズに検査につながることができます。通知を受けた方が検査を受ける場合は行政検査となるため、検査費用の自己負担はありません。

(※)感染者との接触通知画面及びご自身の症状入力画面(イメージ)

| 3.個人情報を利用・収集することはありません。 |

接触確認アプリCOCOAは、プライバシーに最大限配慮したアプリです。「個人情報を把握される」、「濃厚接触者になったことが不特定多数に知られる」などといったことは、このアプリでは一切ありません。そのために、以下のような仕組みとしております。

・氏名・電話番号・メールアドレスなどの個人の特定につながる情報の入力は不要です。

・他のスマートフォンとの近接した状態の情報は、追跡ができないようランダムな符号を生成して、ご本人のスマートフォンの中にのみ記録されます。

・一切の情報は、14日が経過後に、自動的に消去されます。

・行政機関や第三者が接触の記録や個人の情報を利用し、収集することはありません。

アプリの詳細や、詳細なQ&Aについては、 こちらをご覧ください。

こちらをご覧ください。

これから、社会活動、経済活動を段階的に本格化させ、新しい日常を作りあげていく中で、このアプリの果たす役割は大きいです。

利用者が増えれば増えるほど、効果が高まる、みんなで安全を作り上げるシステムですので、是非、皆様のご協力をお願い致します。

マスク・消毒液に関するもの

問1 マスクはどのような効果があるのでしょうか。

マスクの素材や、人と人の距離感等によって、マスクの効果には違いが生まれます。 (※)ここでは御自身の目線で説明するため、便宜上、「飛沫を出す側:自分」「飛沫を吸い込む側:相手」と記載します。

まず、マスクの素材ですが、一般的なマスクでは、不織布マスクが最も高い効果を持ちます。次に布マスク、その次にウレタンマスクの順に効果があります。もちろん、人の顔の形は千差万別ですので、同じ素材のマスクの間でも、自分の顔にぴったりとフィットしているマスクを選ぶことが重要です。また、マスクのフィルターの性能や布の厚さなどによっても差が出ます。

次に、マスクは、相手のウイルス吸入量を減少させる効果より、自分からのウイルス拡散を防ぐ効果がより高くなります。仮に50センチの近距離に近づかざるを得なかった場合でも、相手だけがマスクを着用(布マスクで17%減、不織布マスクで47%減)するより、自分だけがマスクを着用(布マスク又は不織布マスクで7割以上減)する方が、より効果が高く、自分と相手の双方がマスクを着用することで、イルスの吸い込みを7割以上(双方が布マスクで7割減、不織布マスクで75%減)抑える研究結果があります。

特に、室内で会話を行う場合は、マスクを正しく着用する必要があります。また、屋外ならばマスクは不要ということではありません。感染防止に必要な「最低1メートル」の間隔を確保できない場合もありますので、やはりマスクは重要です。自分から相手への感染拡大を防ぐために、話す時はいつでもマスクを着用しましょう。

(参考)マスクの効果について

https://corona.go.jp/proposal/pdf/mask_kouka_20201215.pdf

https://corona.go.jp/proposal/pdf/mask_kouka_20201215.pdf

(参考)マスクの効果に関する動画

https://corona.go.jp/proposal/

(参考)正しいマスクの付け方

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=VdyKX4eYba4

問2 マスク・消毒液の確保・供給に向けて、政府はどのような対策を講じていますか。

(マスクについて)

医療機関・介護施設向け、各世帯向けなど、それぞれの配布先のニーズに応じたマスクの確保・配布に努めています。また、今後の更なる感染拡大に備えて、備蓄も進めていくこととしています。

以下のとおり、医療用マスク合約計3億21万枚(9月4日現在)等を優先して確保・配布を行っています。

医療機関向けマスクの供給を確保するためには、一般向けのマスク需要を少しでも無理のない形で押さえる必要があります。したがって、市民の方等向けに、まずは布製マスクの確保・配布を行いました。仮に、洗濯をしながら平均20回ずつ使われたとすれば、布製マスク1億枚が使い捨てマスク20億枚分の消費を抑制できることになると考えられ、これは平時のマスク需要の4~5ヶ月分に相当します。

また、介護施設等への布マスクの配布については、配布を希望する介護施設等に随時配布するとともに、今後に備えて、国で備蓄することとしています。配布希望の申出の方法など、詳細は こちらをご確認ください。(

こちらをご確認ください。( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifukibou.html)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mask_haifukibou.html)

(参考)周知用リーフレット

(※)3月15日以降、ドラッグストアなどから購入したマスクを、購入価格より高い価格で他人に売り渡すことが国民生活緊急安定措置法により禁止されており、違反した場合には、罰則の対象とされていたところ、8月29日0時をもって、転売規制は解除されました。転売規制については、根拠法である国民生活安定緊急措置法の規定上「事態克服に必要な限度を超えてはならない」とされているところ、マスク等については国内生産増や輸入拡大により、既に市場で入手できる状況になってきているため、解除されたものです。

(参考)国民生活安定緊急措置法による転売規制についてのQ&A( https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/qa_tenbai_kisei.pdf)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/qa_tenbai_kisei.pdf)

【医療機関向けマスクの配布】

医療機関向けのマスク等については、国が確保し、必要な医療機関に配布する事業を実施しています。

基本的には、都道府県を通じて、新型コロナウイルス感染症外来、PCR検査の検体採取を行う医療機関を含めた医療機関のニーズを把握し、国で確保した医療用物資を必要な医療機関に配布しています(通常配布分)。

医療機関向けマスク等の通常配布分の配布状況は、以下の表の通りです。

| 日付 | 種類 | 枚数 | 確保元 | 経由 | 宛先 |

| 3月13日~10月16日 | サージカルマスク | 約2億622万枚 | 各省庁+メーカー | 都道府県 (一部施設直送) |

医療機関等 |

| 3月23日~10月16日 | N95等マスク | 約1,670万枚 | メーカー | ||

| 4月13日~10月16日 | ガウン | 約6,706万枚 | |||

| フェイスシールド | 約2,270万枚 | ||||

| 6月3日~10月16日 | 非滅菌手袋 | 約9,409万双 |

こうした通常配布のうち、サージカルマスク、アイソレーションガウン及びフェイスシールドについては需給が回復してきている状況を踏まえ、通常配布を休止し、次の需給ひっ迫のケースに備えて必要な備蓄を計画的に確保していく対応に移行しています。

※後述の緊急配布は移行した物資についても引き続き実施。

このため、都道府県や医療機関等の現場備蓄用として、今後感染が再燃した場合に即応できるようサージカルマスクは約8,100万枚、アイソレーションガウンは約2,800万枚、フェイスシールドは約710万枚の特別配布を実施しました。

なお、今後の状況の変化により需給が再度ひっ迫するような場合は、通常の配布を再開することとしています。

また、通常配布のほか、4月末から、新型コロナ患者受入医療機関、PCR検査のための検体採取を行う病院・診療所・診療検査医療機関のうち、備蓄が少なくなり、購入の見込みがないまたは十分な量ではない医療機関に対し、医療機関が要請する必要量の2~4週間分の医療用物資を、国から直送するためのWEB調査を開始し、緊急配布を行っています。

なお、7月より、緊急配布要請の受付を週1回から毎日対応することとし、緊急配布の対象を備蓄見通しが「1週間以内」の医療機関のみならず「2~3週間以内」の医療機関にも拡大しました。

加えて、8月5日から非滅菌手袋についても、緊急配布の対象物資に追加し、備蓄見通しが1週間以内の医療機関に対して、要請する必要量の2週間分の緊急配布を行っています。

医療機関向けマスク等の緊急配布分の配布状況は、以下の表の通りです。

| 日付 | 種類 | 枚数 | 確保元 | 経由 | 宛先 |

| 4月27日~10月16日 | サージカルマスク | 約208万枚 | メーカー | 国から直送 | 医療機関 |

| N95等マスク | 約10万枚 | ||||

| 5月11日~10月16日 | ガウン | 約52万枚 | |||

| フェイスシールド | 約37万枚 | ||||

| 8月5日~10月16日 | 非滅菌手袋 | 約280万双 |

今後も、医療機関のニーズを把握した上で、医療機関に対し、必要な物資を配布しつつ、国内で必要となる備蓄を計画的に進めてまいります。

【布製マスクの配布】

布マスクの配布状況は、以下の表のとおりです。

| 日付 | 種類 | 枚数 | 確保元 | 経由 | 宛先 |

| 3月12日~4月15日 | 布マスク | 約2,000万枚 | メーカー | 国から直送 | 介護施設等 |

| 6月30日~8月14日 | 約4,000万枚 | ||||

| 4月11日~5月29日 | 約1,500万枚 | 小中学校等 | |||

| 6月17日~6月28日 | 約920万枚 | ||||

| 4月17日~6月20日 | 約1.2億枚 | 全戸 | |||

| 5月20日~5月28日 | 約174万枚 | 妊婦 | |||

| 6月25日~7月6日 | 約160万枚 | ||||

| 7月21日~7月31日 | 約260万枚 |

(※) マスクの生産・輸入・販売の状況、一般家庭用マスクの自治体への配布状況は、経済産業省ホームページ(https://www.meti.go.jp/covid-19/mask.html)にて、逐次発信していますので、そちらもご覧ください。

(消毒液について)

国内主要メーカーは、各社それぞれができる限りの増産に取り組み、9月の国内生産量は、約690万Lとなりました。

【手指消毒用エタノールの国内生産状況】

| 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |

| 生産量※ | 約170万L | 約220万L | 約450万L | 約600万L | 約610万L | 約640万L | 約570万L | 約690万L |

| 昨年月平均比 | 1.8倍 | 2.2倍 | 4.7倍 | 6.2倍 | 6.4倍 | 6.5倍 | 6.0倍 | 7.2倍 |

(※)国内メーカーから得られた結果を集計したものです。

さらに、医療機関は大量の手指消毒用エタノールを必要とするため、通常の商流では必要量の入手が困難となる場合があることから、希望する医療機関等に対して優先供給を行う仕組み(※)を3月中旬より開始しています。これまでのところ約314万リットルが供給されています(9月30日現在)。

なお、5月26日以降、ドラッグストアなどから購入した消毒液等を、購入価格より高い価格で他人に売り渡すことが国民生活緊急安定措置法により禁止されており、違反した場合には、罰則の対象とされていたところ、8月29日0時をもって、転売規制は解除されました。転売規制については、根拠法である国民生活安定緊急措置法の規定上「事態克服に必要な限度を超えてはならない」とされているところ、消毒液等については国内生産増や輸入拡大により、既に市場で入手できる状況になってきているため、解除されたものです。

(参考)国民生活安定緊急措置法による転売規制についてのQ&A(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/qa_tenbai_kisei.pdf)

(※)この仕組みにおいては、

1. 国が、各医療機関等のニーズを都道府県を通じて取りまとめ、これを踏まえて最大購入可能量を通知した上で、

2.都道府県に、消毒液の種類は選べないことを留意点として明示するとともに、送付可能性のある製品の価格・仕様と送料を全て示した上で、各医療機関等からの発注を受けるよう依頼し、

3. 各医療機関等からは、こうした条件を踏まえた上で、購入意思がある場合には、その旨を記載いただいた上で、発注いただいています。

上記の仕組みについて、6月より、都道府県等を経由した事前のニーズ調査のプロセスを省き、各施設が、メールで送付される製品案内を確認のうえ、オンラインで直接、量や金額を確認のうえ発注・購入できる仕組みに変更しました。

なお、各製品の価格については、発注時点でのメーカーの公式サイトでの販売価格等に沿ったものとなっています。

問3 新型コロナウイルス感染予防のための手洗いや身の回りのものの消毒・除菌はどのようにしたらよいですか。

飛沫に含まれる新型コロナウイルスや、手や身の回りのものに付着した新型コロナウイルスが、人の口や鼻、眼などから入って感染します。したがって、感染を予防するためには、手洗いや身の回りのものに付着したウイルスの数を減らすことが有効です。

(1)手洗い

まず、ウイルスは水で洗い流すことでかなり数を減らすことができます。新しい生活様式で、帰宅後の手洗いやシャワーをお勧めしているのはそのためです。石けんと流水による手洗いを行うことが最も重要です。手指に付着しているウイルス量は、流水による15秒の手洗いだけで1/100に、石けんで10秒もみ洗いし流水で15秒すすぐと1/10,000に減らすことができます。

手洗いがすぐに出来ない状況では、アルコール消毒液(濃度70%~95%のエタノール)(※)も有効です。一方で、次亜塩素酸ナトリウム(いわゆる塩素系漂白剤)は、危険ですので、手指には用いないでください。

(※) 60%台のエタノールによる消毒でも一定の有効性があると考えられる報告があり、70%以上のエタノールが入手困難な場合には、60%台のエタノールを使用した消毒も差し支えありません。

(2)身の回りのものの消毒・除菌

熱水、次亜塩素酸ナトリウム(いわゆる塩素系漂白剤)、アルコール消毒液による消毒をおすすめします。

これ以外で、家庭などで身近なものとしては、界面活性剤(いわゆる住宅用・台所用洗剤)でも、効果が期待できます。新型コロナウイルスに対して有効な界面活性剤としては、6月25日現在、9種類が新型コロナウイルスの量を減らせることが報告されています。

また、一定濃度以上の「次亜塩素酸水」が新型コロナウイルスの量を減少させることが独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)にて確認されました。目に見える汚れをあらかじめ落とした上で、1.拭き掃除には、有効塩素濃度80ppm以上の次亜塩素酸水を使い、十分な量の次亜塩素酸水で濡らすことで、2.次亜塩素酸水の流水で掛け流す場合は、有効塩素濃度35ppm以上のもので20秒以上掛け流すことでウイルスの量が減らせるとされています。いずれの場合も、次亜塩素酸水が残らないよう、きれいな布やペーパーで拭き取ってください。

界面活性剤の具体的な名称やその濃度、次亜塩素酸水を使う際の注意事項などについては、下記にお示しする各種ホームページで確認してください。また、具体的な用途や使用上の注意については、製品に記載された情報を確認の上、正しくお使いください。

製剤製品によって、特徴や使用方法が異なるので、ウイルスの数を減らし、身の回りを清潔に保つため、うまく組み合わせて、活用しましょう。

(参考)

○新型コロナウイルス対策ポスター「身のまわりを清潔にしましょう。」

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-2.pdf

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-2.pdf

○新型コロナウイルス対策ポスター「家庭内で注意していただきたいこと~8つのポイント~」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000601721.pdf

○新型コロナウイルス対策ポスター「次亜塩素酸水を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項」

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-4.pdf

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-4.pdf

○独立行政法人 製品評価技術基盤機構ホームページ

新型コロナウイルスに対して効果が確認された界面活性剤を含む洗剤について

https://www.nite.go.jp/information/osirasedetergentlist.html

○厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ホームページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

問4 次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水は異なるものですか。両方とも新型コロナウイルス感染症対策に有効なのでしょうか。

次亜塩素酸ナトリウムと次亜塩素酸水は、全く異なるものです。いずれも「次亜塩素酸」を有効成分としていますが、混同しないようにしてください。

まず、次亜塩素酸ナトリウムは、アルカリ性で強い酸化作用を持ちます。市販されている家庭用漂白剤等が代表例です。

消毒を目的として使用する際には、正しく水で0.05%までに薄めた上で使用してください。また、素手で取り扱ったり、吸入したり目に入ったりすると健康に害を及ぼす可能性がありますので、絶対に行わないでください。

次に、次亜塩素酸水は、酸性で同じく強い酸化作用を持ちます。出荷される野菜の洗浄等に用いられています。

一定濃度以上の「次亜塩素酸水」が新型コロナウイルスの量を減少させることが独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)にて確認されました。目に見える汚れをあらかじめ落とした上で、1.拭き掃除には、有効塩素濃度80ppm以上の次亜塩素酸水を使い、十分な量の次亜塩素酸水で濡らすことで、2.次亜塩素酸水の流水で掛け流す場合は、有効塩素濃度35ppm以上のもので20秒以上掛け流すことでウイルスの量が減らせるとされています。いずれの場合も、次亜塩素酸水が残らないよう、きれいな布やペーパーで拭き取ってください。

詳しい内容は、下記ホームページで確認してください。

(参考)

○新型コロナウイルス対策ポスター「次亜塩素酸水を使ってモノのウイルス対策をする場合の注意事項」

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-4.pdf

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200626013/20200626013-4.pdf

○国民生活センター「除菌や消毒をうたった商品について正しく知っていますか?-新型コロナウイルスに関連して-」

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20200515_2.pdf

http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20200515_2.pdf

○NITE検討会報告書

https://www.nite.go.jp/information/koronataisaku20200522.html

○厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ホームページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

問5 人がいる空間での消毒剤の空間噴霧は行ってはいけないのですか。

厚生労働省では、諸外国の知見も踏まえ、消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、これが人の眼に入ったり、皮膚に付着したり、吸入されたりするおそれのある人状況での空間噴霧をおすすめしていません。(空気や環境の表面の除染方法として有効かつ安全な噴霧が科学的に証明された事実は確認されておりません。)

また、消毒剤をマスクに噴霧し、薬剤を吸引してしまうような状態でマスクを使用することも、おすすめしていません。

諸外国の知見とは、以下の通りです。

-世界保健機関(WHO)が5月15日に新型コロナウイルスに対する消毒に関して発表した見解では、「室内空間で日常的に物品等の表面に対する消毒剤の噴霧や燻蒸することは推奨されない」とされており、また「路上や市場といった屋外においてもCOVID-19やその他の病原体を殺菌するために噴霧や燻蒸することは推奨せず」「屋外であっても、人の健康に有害となり得る」としています。また、「消毒剤を(トンネル内、小部屋、個室などで)人体に対して噴霧することはいかなる状況においても推奨されない」としております。

-米国疾病予防管理センター(CDC)による医療施設における消毒・滅菌に関するガイドラインでは、「消毒剤の噴霧は、空気や環境の表面の除染方法としては不十分であり、日常的な患者ケア区域における一般的な感染管理として推奨しない」としております。

(参考)

○WHO「COVID-19に係る環境表面の洗浄・消毒」(2020年5月15日)

3ページ “Spraying disinfectants and other no-touch methods”

https://www.who.int/publications/i/item/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfaces-inthe-context-of-covid-19

○CDC「医療施設における消毒と滅菌のためのCDCガイドライン2008」

32ページ “Air Disinfection”

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/index.html

○厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ホームページ「新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html

症状がある場合の相談や新型コロナウイルス感染症に対する医療について

問1 熱や咳があります。どうしたらよいでしょうか。

発熱などのかぜ症状がある場合は、仕事や学校を休んでいただき、外出は控えてください。休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。そのためには、企業、社会全体における理解が必要です。厚生労働省と関係省庁は、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切と考え、労使団体や企業にその整備にご協力いただくようお願いしています。

咳などの症状がある方は、咳やくしゃみを手でおさえると、その手で触ったドアノブなど周囲のものにウイルスが付着し、ドアノブなどを介して他者に病気をうつす可能性がありますので、咳エチケットを行ってください。

帰国者・接触者相談センター等にご相談いただく際の目安として、少なくとも以下の条件に当てはまる方は、すぐにご相談ください。

☆ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

☆ 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

※高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など)など)がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方

☆ 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。)

ご相談は、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」(地域により名称が異なることがあります。)や、地域によっては、医師会や診療所等で相談を受け付けている場合もありますので、ご活用ください(問3参照)。

問2 発熱の継続はどのように確認すればいいですか。

発熱は、感染症や腫瘍、炎症などにより起こります。一般に、37.5度以上の場合は、発熱とみなします。ただし、症状には個人差がありますので、平熱とあわせてご判断してください。発熱が認められる場合は、毎日体温を測定し、体温と時間を記録してください。

問3 新型コロナウイルス感染症にかかっていないか調べてほしいのですが、どうしたらいいですか。

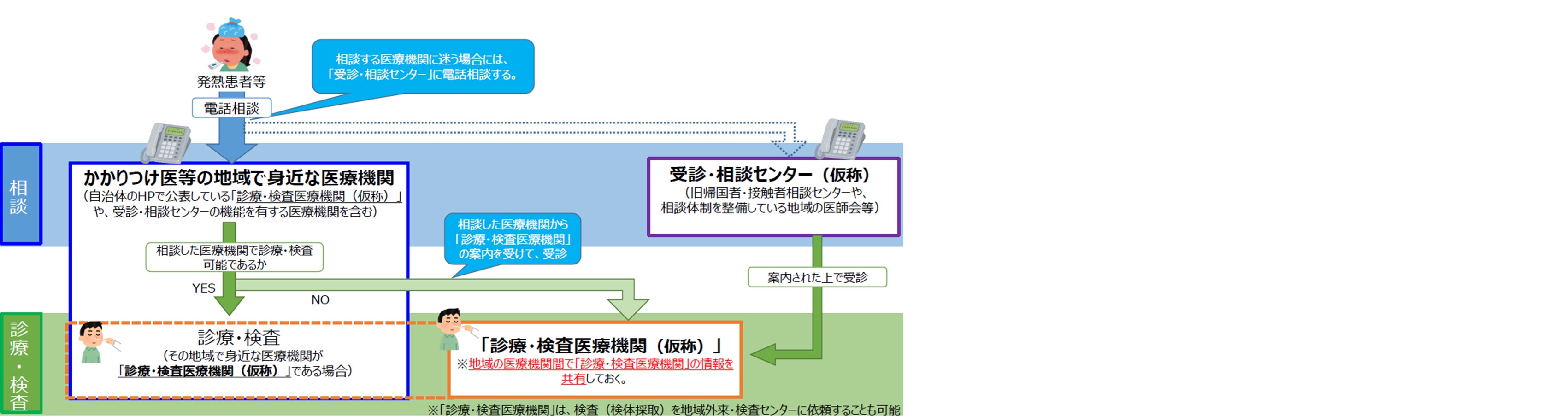

冬には、季節性インフルエンザ等、発熱や咳を起こす感染症が流行しやすくなります。こうした感染症と新型コロナウイルス感染症の症状は非常に似ていますし、同時に二つ以上のウイルスに感染する場合もあります。「筋肉痛があるからコロナではない」等の自己判断はお控えください。各自治体においても、これらの感染症が増加した場合に備え、診療・検査体制の整備を行っています。発熱等の症状のある方は、まずは、かかりつけ医等の身近な医療機関に直接、電話相談し、医療機関を受診してください。診察をした医師によって、感染が疑われると判断された場合には、新型コロナウイルス感染症の検査を受けることができます。

また、相談する医療機関に迷う場合には、「受診・相談センター」に電話相談してください。(※)

(※)地域により、相談機関の名称や受付方法が異なりますので、お住いの自治体の情報をご確認ください。

【 帰国者・接触者相談センターページ】

帰国者・接触者相談センターページ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

問4 「PCR検査がしたくても、受けられない」、「日本のPCRの実施件数が諸外国と比べて少ない」との指摘がありますがどうなっているのですか。

日本のPCR検査は、これまで、クラスターや重症化リスクの高い方々を優先してきたため、検査数に占める陽性者の割合(陽性率)が高いことが見込まれていましたが、これまでのところ、米英と比較してみると、日本の陽性率は十分に低い水準です(日本:約6%、米国:約17%、英国:約27%)。また、死亡者数も諸外国よりも少なくなっていますので、潜在的な感染者を捕捉できていないということはないと言えます。

軽症者等からの感染拡大リスクや院内・施設内の感染対策等に対応するため、検査能力を拡充し、7月26日現在約33,000件以上の検査能力を確保しています。実施件数についても、曜日による変化はあるものの、多い日は一日18,000件程度の検査を実施しています(7月26日時点の情報)。

しかし、PCR検査の人口10万人当たりの実施件数は、諸外国と比較して少ない状況にあり、実施件数を増やしていくことが課題であることは事実です。

PCR検査の実施件数が増加しない原因として、

・相談を受けて検査につなぐ機能を担っていた保健所が、業務過多になっていること

・検体採取の際のマスク、防護服などの準備や、採取後の検体搬送について、人材や資材が不足してしまうこと

等が指摘されています。

これらを改善するため、

・PCR検査に医療保険を適応し、民間検査機関等を活用した検査を可能とする

・保健所(相談センター)への相談を要さない、地域医師会等が運営する「地域外来・検査センター(PCRセンター)」ルートの拡充(全国200か所以上で設置済み(6月30日現在))

・人材不足に対応するため、帰国者・接触者外来への医療従事者の派遣を促進し、歯科医師にも検体採取をご協力いただく

・大型テントやプレハブ施設を使った、いわゆるドライブスルー方式やウォークスルー方式による効率的な診療・検査を進める

・事前の抗原検査を導入して、PCR検査の省略を可能とする

・迅速検査機器を導入して、検査1件当たりのスピードを上げる

といった取組が行われており、国としてもこれらの取組を更に推進しています。

また、新型コロナウイルス感染症の診断のためのPCR検査は、これまでは主に「鼻咽腔ぬぐい液」を用いていました。検証の結果、「唾液」を用いた場合でも、発症から9日以内であれば、これまでの方法と同等の精度が確認されました。このため、6月2日から、発症から9日以内の方には、唾液によるPCR 検査も可能としました。これまでの方法に比べ、患者の負担も、検体採取機関の感染防御の負担も、大幅に軽減されると見込んでいます。

一方で、PCR検査は、偽陰性の可能性もあるため、陰性だからといって安心できるものではなく、感染不安の解消に資するものではありません。検査は、医師の判断のもとで、必要な医療を提供し、重症化を防ぐことが主たる目的となります。

今後も、医師が必要と判断した方が、PCR検査を確実に受けることができるよう、取組を進めていきます。

(参考)新型コロナウイルス感染症に関するPCR等の検査体制の強化に向けた指針(概要)

問5 新型コロナウイルスの抗原検査が国に承認されたようですが、PCR検査の代わりになるのですか。

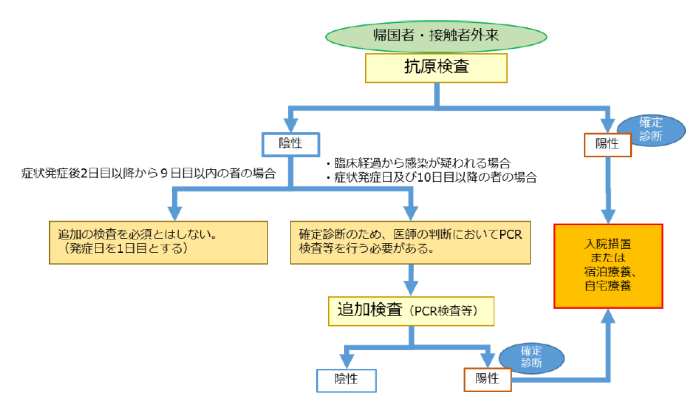

2020年4月27日に富士レビオ株式会社の抗原検査キット「エスプラインSARS-CoV-2」の薬事申請が行われ、同年5月13日に我が国初の新型コロナウイルス抗原検査キットとして承認されました。

抗原検査については、30分程度で結果が出ること、特別な検査機器や試薬を必要としないこと、検体を搬送する必要がないことなど、大きなメリットがありますが、一方でPCR検査と比較して検出に一定以上のウイルス量が必要であるという課題もあります。こうした検査の特性を踏まえ、PCR検査と組み合わせて活用し、重症者について速やかに判定し医療につなげられること、判定に急を要する救急搬送の患者に使うこと、症状のある医療従事者や入院患者の判定を速やかに行うことなど、様々な場面での活用により、効果的な検査の実施が期待されます。

これまでは、感度の問題もあり、抗原検査で陽性の場合は確定診断となる一方、陰性の場合は確定診断のために再度PCR検査が必要でしたが、調査研究の結果、発症2日目から9日以内の有症状者については、抗原検査とPCR検査の結果の一致率が高いことが確認されました。

そのため、6月16日に「 SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」の見直しを行い、鼻咽頭拭い液による抗原検査は、発症2日目から9日目までの患者について、検査結果が陰性でも確定診断が行えるようになりました。

さらに、6月19日には、富士レビオ株式会社から新たな新型コロナウイルス抗原検出用キットである「ルミパルスSARS-CoV-2Ag」の薬事承認が得られ、6月25日から保険適用となりました。当該製品は、専用の測定機器を用いることにより、従来の抗原検出用キット(抗原定性検査)よりも感度が高く、抗原の定量的な測定が可能であることから、これまでの鼻咽頭拭い液による検査に加えて唾液による検査も行えるようになりました。

また、抗原検査キットの供給については、当初、患者発生数の多い都道府県における帰国者・接触者外来等から供給を開始してきましたが、供給確保の目途が立ったことから現場に広く供給されるようになっています。

<抗原検査とPCR検査の違い>

| 検査種類 | 抗原検査 | PCR検査 |

| 〇調べるもの | ウイルスを特徴づけるたんぱく質(抗原) | ウイルスを特徴づける遺伝子配列 |

| 〇精度 | 検出には、一定以上のウイルス量が必要 | 抗原検査より少ない量のウイルスを検出できる |

| 〇検査実施場所 | 検体採取場所で実施 | 検体を検査機関に搬送して実施 |

| 〇判定時間 | 約30分 | 数時間+検査機関への搬送時間 |

(参考)使用方法のガイドラインはこちら

「 SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」(令和2年6月16日改定)

https://www.mhlw.go.jp/content/000640554.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000640554.pdf

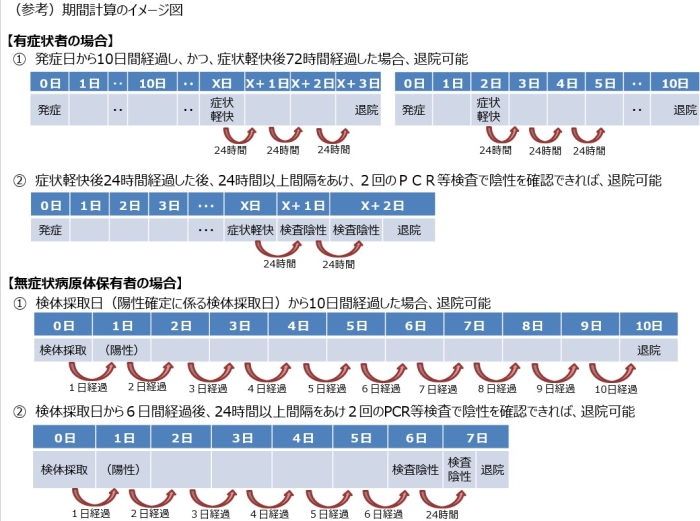

問6 陽性になって入院や療養をした場合、どうなったら元の生活に戻れますか。

国内外の知見(後述)によると、発熱等の症状が出てから7日~10日程度経つと、新型コロナウイルス感染者の感染性は急激に低下し、PCRで検出される場合でも、感染性は極めて低いことがわかってきました。

そのため、以下の通り、入院や療養生活が始まってから、こうした期間が経過したかどうかと、各種検査の結果を総合判断して、元の生活への復帰が判断されることになります。

厚生労働省では、退院や療養生活を終了する際の判断基準を、以下のとおりまとめています。これまでの国内外の研究結果等を踏まえながら、随時最適な基準を定めてまいります。(直近では6月25日に基準を変更いたしました。)

なお、退院後の4週間は、毎日、体温測定を行うなどの自己健康管理といった対応をしていただきながら、社会生活を送っていただくことにご留意ください。

<医療機関に入院した場合の退院基準>

1.症状がある方の場合

1)発熱等の症状が出現してから10日間が経過し、かつ、発熱などの症状が軽快してから、72時間が経過すれば、PCR等検査(※)を経ずに退院が可能です。

2)また、10日間が経過していない場合でも、症状が軽快して24時間後にPCR等検査を実施(1回目)し、陰性が確認されたら、1回目の検体採取後24時間後に再度PCR等検査を行い(2回目)、2回連続で陰性が確認された場合にも退院が可能です。

なお、2)のPCR等検査で陽性が確認された場合は、再度PCR等検査を2回行います。

2.症状のない方(無症状病原体保有者)の場合

1)検査のための検体をとった日から10日間を経過すれば、PCR等検査を経ずに退院が可能です。

2)検査のための検体をとった日から6日間が経過し、PCR等検査を実施(1回目)し、陰性が確認されたら、1回目の検体採取後24時間後に再度PCR等検査を行い(2回目)、2回連続で陰性が確認された場合にも退院が可能です。

なお、2)のPCR等検査で陽性が確認された場合は、再度PCR等検査を2回行います。

(※)退院確認等の検査は、6月25日の基準変更により、PCR検査に加えて抗原定量検査でも実施可能となりました。

○新型コロナウイルス抗原定量検査の取扱いについて(令和2年6月25日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)

https://www.mhlw.go.jp/content/000644305.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000644305.pdf

<自宅や宿泊施設での療養の場合の解除基準>

重症化のリスク要因(高齢者や基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など))を有さない場合に、医師の判断により、宿泊施設での療養や自宅療養とされた場合も、医療機関に入院した場合と同様の基準で療養の終了が可能です。

(参考)

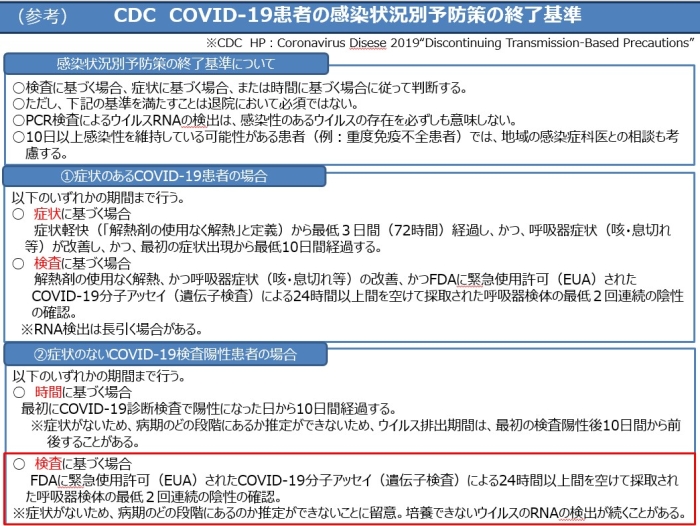

○米国疾病予防管理センター(CDC)COVID-19患者の感染状況別予防策の終了基準

CDC(Coronavirus Disese 2019“Discontinuing Transmission-Based Precautions)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html

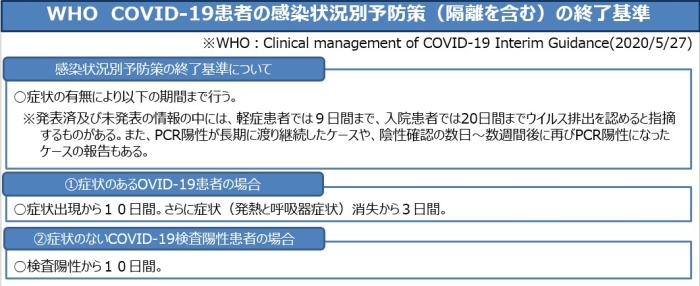

○世界保健機関(WHO)COVID-19患者の感染状況別予防策(隔離を含む)の終了基準

WHO(Clinical management of COVID-19 Interim Guidance(2020/5/27))

https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19

<これまでの退院者数>

国内事例(空港検疫事例及びチャーター便帰国者事例を含む)における陽性者のうち113,340名、クルーズ船(ダイヤモンド・プリンセス)から下船された方でPCR検査陽性者712名のうち659名の、合計113,000名を超える方が退院しています(11月24日0時時点)。

問7 新型コロナウイルスに感染すると抗体・免疫ができるのですか。抗体検査について注意すべき点はありますか。

麻しん(はしか)等のウイルス感染症では、感染後に体内でそのウイルスに対して抗体という特殊なたんぱく質が作られ、その感染症に対する免疫が得られる(その感染症に再度かかりにくくなったり、かかっても症状が軽くなったりするようになる)ことが知られています。

新型コロナウイルスに感染した人の体内でも、新型コロナウイルスに対する抗体が作られることが知られていますが、どのくらいの割合の人で抗体が作られるのか、その抗体が感染後どのくらいの時期から作られ、その後どのくらい持続するのか、それにより新型コロナウイルスに対する免疫が獲得できるのかは、現時点では明らかになっていません。従って、一度新型コロナウイルスに感染した方であっても、再度感染する可能性は否定できませんので、引き続き適切な行動をとっていただくようお願いします。

また、上記のことから、新型コロナウイルスへの抗体を持っていないことが分かっても、そこから現在新型コロナウイルスに感染していない、あるいは過去に感染したことがないと判断することはできません。

なお、現在、イムノクロマト法と呼ばれる迅速簡易検出法をはじめとして、国内で様々な抗体検査キットが市場に流通していますが、期待されるような精度が発揮できない検査法による検査が行われている可能性もあり、注意が必要です。現在、日本国内で診断薬として薬事承認を得た抗体検査はなく、世界保健機関(WHO)は抗体検査について、診断を目的として単独で用いることは推奨せず、疫学調査等で活用できる可能性を示唆しています。

問8 新型コロナウイルスは重症化しやすいのですか。

新型コロナウイルスに感染した人は、軽症であった方、治癒する方も多いですが、重症化する方は、普通の風邪症状が出てから約5~7日程度で、症状が急速に悪化し、肺炎に至るようです。

新型コロナウイルスによる肺炎が重篤化した場合は、人工呼吸器など集中治療が必要となり、季節性インフルエンザよりも入院期間が長くなる事例が報告されています。高齢者や基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方では、重症化するリスクが高いと考えられています。なお、若年層の方であっても、サイトカインストームと呼ばれる過剰な免疫反応を起こして重症化する事例も報告されています。

国内事例(空港検疫事例及びチャーター便帰国者事例を含む)における入院治療等を要する者18,513人のうち重症者は345人でした(11月24日0時時点)。

(参考)新型コロナウイルス感染症の国内発生動向(11月18日18時時点)

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000696696.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000696696.pdf

なお、中国疾病対策センター(中国CDC)によると、2020年2月11日までに中国で新型コロナウイルス感染症と診断された約44,000人のデータによると、息苦しさ(呼吸困難)などを認めない軽症例が80%以上と多くを占めており、呼吸困難が生じる重症や呼吸不全に至る重篤例は20%未満に過ぎないと報告されています。

http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51?from=timeline&isappinstalled=0

問9 病床数の不足、人工呼吸器や医療資機材の不足によって、医療提供体制が不十分になるのではないのでしょうか。

新型コロナウイルス感染症患者に対しては、日本の医療が全力を挙げています。これらの患者への対応だけでなく、院内感染を予防し、同時に他の疾病で入院や通院している患者にも、日本の医療は懸命に対応しています。

医師、看護師、臨床検査技師、臨床工学技士などに十分な感染防護具が行きわたらなければ、自らも感染のリスクに晒されますし、院内感染が発生すれば、医療能力の低下につながります。医療機関の役割分担と連携が十分に行われず、一つの病院に様々な病態の患者が集中すると、重症者への対応が出来なくなります。

これまで日本は、世界最高レベルの医療体制で、新型コロナウイルス感染症による重症患者数や死者数を、他の国に比べて、低く維持しています。だからこそ、医療能力を日本国民全体の資産として守る必要があります。

政府としては、医療従事者の方々が、必要な医療を患者に提供できるように、具体的には、以下の方針により、都道府県における医療提供体制のさらなる整備や感染拡大防止等を推進しています。

1.新型コロナウイルス感染症患者と他の疾患の患者の接触を減らすため、専用の病院や病棟を設定する医療機関(重点医療機関)の整備を促進します。12月16日現在、945医療機関が重点医療機関として指定されています。

また、その他の医療機関においても新型コロナウイルス感染症患者がいつでも入院できるよう、空床確保の費用を補助しています。12月9日現在、約27,000床が確保されています。(入院患者数は全国で約9,000人であり、十分な空床が確保されています。)

また、新型コロナウイルス患者の診療の際には、他の疾病より人手が必要になるため、重症・中等症の患者の診療報酬を3倍または5倍に増額する等の支援を行っています(公費負担のため患者の負担増はありません)。

更に、医療機関の負担を軽減するため、軽症者については、特例的に宿泊施設等における療養(費用の全額を国の交付金で支援)を可能とし、各都道府県において宿泊施設等の確保を進めています。12月9日現在、24,000の室数が確保されています。詳しくは以下のURLをご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00023.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00023.html

2.重症患者に必要となる人工呼吸器・ECMOについても、メーカー等に増産や輸入拡大を要請するとともに、入院医療機関における設備整備を支援し、関係の人材の養成・確保を行っています。これまでに、新型コロナウイルス感染症患者に使用可能な人工呼吸器が約1.6万台、ECMOは約1,200台が医療機関に用意されています(12月18日時点)。

3.マスク、ガウン等の個人防護具についても、国が、メーカー等から随時調達を行い、継続的に必要量を確保しているほか、アルコール消毒液の優先供給(斡旋)を実施しています。これらの医療物資は、必要とする医療機関に優先的に配布を行っています。

(参考)新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支援の全体像

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000640962.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000640962.pdf

なお、医療機関等への支援については、新型コロナウイルス感染症への対応や患者数の減少による収入の減少などに対応するため、これまで約3兆円の措置などを実施してまいりました。

さらに、令和2年12月8日に閣議決定された「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」に基づき、第三次補正予算においては、医療機関等への支援に約1.4兆円を措置しました。新型コロナ患者を受け入れる医療機関への医師・看護師等の派遣の支援を強化する他、国が直接医療機関・薬局等への感染拡大防止等の補助を行うこととしています。

今後とも、最前線で対応する医療機関や医療従事者等をしっかりと支援し、地域の医療提供体制の維持・確保に全力で対応してまいります。

問10 歯科医師もPCR検査ができるようになる、という報道がありました。歯科診療所でPCR検査を行ってもらうことができますか。

歯科診療所で新型コロナウイルス感染症の診断を目的としたPCR検査を受けることはできません。

なお、新型コロナウイルス感染症が拡大している地域等において、「地域外来・検査センター」で検体採取を行う医師等の確保が困難な場合などに、研修を受けた歯科医師が検体採取を行うことがあります。

問11 電話やオンラインによる診断や処方を受けたいのですが、どうしたら受けられますか。

新型コロナウイルス感染症が拡大していることに鑑みた時限的・特例的な対応として、 初診も含め、医師の判断で電話やオンラインにより診断や処方を受けられることとなりました。

このため、電話やオンラインによる診断や処方を受けたい場合は、まずは、普段からかかっているかかりつけ医等にご相談ください。

かかりつけ医等をお持ちでない方は、下記のホームページに電話やオンラインによる診療を行う医療機関のリストを掲載することとしているので、掲載されている最寄りの医療機関にご連絡ください。

( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html)

ただし、電話やオンラインによる診療に適していない症状や状態の場合は、医師の判断で診断や処方は行わず、医療機関における対面の診療を勧めることがあります。

妊婦や小児に関すること

【妊婦ご本人について】

問1 妊婦が新型コロナウイルスに感染した場合、重症化しやすいですか。

妊娠中に新型コロナウイルスに感染しても、基礎疾患を持たない場合、その経過は同年代の妊娠していない女性と変わらないとされています。ただし、新型コロナウイルスに限らず、妊婦が呼吸器感染症にかかった場合には、妊娠していない時に比べ、特に妊娠後期において重症化する可能性があります。

高年齢での妊娠、肥満、高血圧、糖尿病などが新型コロナウイルス感染症の重症化のリスク因子であるという報告もあり、このような背景を持つ妊婦の方は、特に感染予防に注意してください。

(参考)診療の手引き検討委員会(2020年12月4日)新型コロナウィルス感染症 診療の手引き(第4版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000702064.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000702064.pdf

問2 医療機関などでは、面会禁止や分娩立ち会いの禁止など厳重な感染防止措置が講じられているのはどうしてですか。

妊婦や胎児の命を守ることは、社会にとって非常に重要なことです。このため、妊婦が感染した場合には、たとえ軽症の場合であっても、徹底した手厚い医療が提供されることがあります。 また、医療機関では、多くの妊婦の皆さんが集まります。従って、医療機関の中の妊婦さん同士で新型コロナウイルスの感染が広がってしまう、ということを極力避ける必要があります。

また、医療スタッフに感染が広がってしまった場合はその医療機関での分娩ができなくなるなどの影響が生じます。このため、面会や分娩立ち会いが制限されるなど、妊婦の方が不自由を強いられることがありますが、ご理解ください。

問3 妊婦健診の受診回数を減らしたほうがいいでしょうか。

妊婦健診は、妊婦と胎児の健康のために非常に重要です。自分で判断せず、かかりつけの産婦人科医等と、よく相談してください。

妊婦健診には、妊婦の方の健康状態、妊娠週数等によって推奨される受診間隔がありますが、産婦人科医とご相談の上であれば、妊婦の皆様の状況に応じ、妊婦健診の間隔をあけることも可能です。

問4 新型コロナウイルスに感染した場合、分娩方法は帝王切開となるのでしょうか。

これまで、分娩方式を帝王切開にすることで、分娩時の児への感染を予防できるという報告はありません。したがって現時点でCOVID-19感染と診断されたからといって、「帝王切開を行わなければならない」ということはありません。

しかし、妊婦の全身状態などを考慮し、分娩時間の短縮が必要と判断される場合は帝王切開となる場合もあります。 新生児への感染は、飛沫または接触感染によるものが多いですので、分娩後も、母親や家族は接触や飛沫感染に注意する必要があり、母児を一時的に分離することがあります。

問5 里帰り出産は、ひかえたほうがいいでしょうか。

これまで厚生労働省としても、妊婦の皆様には、現在お住まいの地域での出産をご考慮いただきますようお願いしております。

分娩施設を探す際には、現在の居住地で妊婦健診を受けている医療機関の産婦人科医等と、妊娠中の経過や合併症の有無、帰省先の医療体制などを踏まえて十分に相談の上、ご判断ください。

(参考)日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会からの妊婦向けのお知らせ(令和2年5月26日)

http://www.jsog.or.jp/modules/jsogpolicy/index.php?content_id=13

問6 職場で働くことが不安ですが、どうしたらよいでしょうか。

働く妊婦の方は、職場の作業内容等によっては、感染について大きな不安やストレスを抱える場合があります。感染そのものだけでなく、これによる「不安やストレス」を妊婦の方が回避したいと思うのは当然のことです。

そこで、新たに、事業主の新型コロナウイルス感染症に関する妊婦の方への対応(※)を法的義務としました(令和2年5月7日~令和4年1月31日)。

具体的には、こうした不安やストレスが、母体または胎児の健康に影響があると、主治医や助産師から指導を受ける場合があります。働く妊婦の方は、その指導内容を事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。例えば、「感染のおそれが低い作業に転換させる」、「在宅勤務や休業など、出勤について制限する」といった措置が考えられます。

主治医等からの指導については、その指導事項を的確に伝えるため「母健連絡カード」というものを作っていますので、こちらを主治医等に書いてもらうことで、適切な措置を受けられることになります。

もともと、働く妊婦の方は、新型コロナウイルスとは関係なく、主治医等の指導に基づき、妊娠中の通勤緩和や休憩、あるいは妊娠に伴う症状などに応じて妊娠中の作業の制限、勤務時間の短縮、休業等、様々な措置を受けられる可能性があります。

また、妊婦の方も含めたすべての方が、テレワークや時差通勤など多様な働き方が可能となるよう、政府として要請を行っております。

これを機に、事業主の方は、妊婦の方の働き方をもう一度見つめ直していただき、働く妊婦の方は母体と胎児の健康を守っていただければと思います。

(※)男女雇用機会均等法第13条に基づく母性健康管理措置。

問7 妊娠中に母親が新型コロナウイルスに感染した場合、胎児にどのような影響がありますか。

子宮内で胎児が感染したことを示唆する報告も少数ながら存在しますが、新型コロナウイルスに感染した妊婦から胎児への感染はまれだと考えられています。

また、妊娠初期または中期に新型コロナウイルスに感染した場合に、ウイルスが原因で胎児に先天異常が引き起こされる可能性は低いとされています。

米国では妊娠中に妊婦が新型コロナウイルスに感染した場合、非感染の妊婦と比較して、早産になりやすいという報告もあります。

我が国でも、新型コロナウイルス感染症の母子への影響を把握するため、新型コロナウイルス感染症に罹患した妊産婦や小児の罹患状況などの調査研究を行っています(令和2年度厚生労働科学特別研究事業)。

問8 母親が新型コロナウイルスに感染した場合、母乳や授乳を介して乳児が新型コロナウイルスに感染することはありますか。

母乳を介して新型コロナウイルスが乳児に感染するリスクは低いと考えられています。しかし、母乳中に検出されたとする報告もあります。また、授乳時には、接触・飛まつ感染のリスクがあります。従って母乳栄養を希望される際は、母乳を介した感染や接触・飛沫感染のリスクについて、ご家族や医療機関の医師等と十分に相談の上、授乳方法や時期をご判断ください。

授乳に関しては、以下の方法があります。

1. 直接母乳:授乳前の確実な手洗いと消毒、マスクを着用して直接授乳をする。

2. 搾乳 :確実な手洗い、消毒後に搾乳をし、感染していない介護者による授乳を行う。(1.より接触・飛まつ感染のリスクが低く、あとで直接母乳に戻りやすい利点がある)

3. 人工栄養:(母乳の利点と授乳のリスクを説明した上で)人工乳を授乳する。

問9 新生児が新型コロナウイルスに感染した場合、重症化しやすいですか。

新生児が新型コロナウイルスに感染した事例が少なく、他の様々な要因により状態の変化が起こりえるので、一概に判断できませんが、重症化するのはまれだとされています。海外では、先天性心疾患など基礎疾患のある新生児が新型コロナウイルスに感染し、重症化した事例が少数ながら報告されていますが、殆どの児は回復しております。

【乳幼児・小児への影響について】

問10 乳幼児は新型コロナウイルスに感染しやすいですか。また、感染した場合、重症化しやすいですか。

新生児が新型コロナウイルスに感染した事例が少なく、他の様々な要因により状態の変化が起こりえるので、一概に判断できませんが、重症化するのはまれだとされています。海外では、先天性心疾患など基礎疾患のある新生児が新型コロナウイルスに感染し、重症化した事例が少数ながら報告されていますが、殆どの児は回復しております。

問11 小児は、どのような経路で新型コロナウイルスに感染するのですか。

保育所、幼稚園、学校などにおいて新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団感染)が発生した例もありますが、小児の感染症例の約8割弱が家族から感染しているという報告があります。

問12 就学前の子どものマスクの着用について、どのようにしたらいいですか。

乳幼児(小学校に上がる前の年齢)のマスクの着用には注意が必要です。

特に、2歳未満では、着用は推奨されません。息苦しさや体調不良を訴えることや、自分で外すことが困難であることから、窒息や熱中症のリスクが高まるためです。

また、2歳以上の場合でも、マスクを着用する場合は、保護者や周りの大人が子どもの体調に十分注意した上で着用してください。本人の調子が悪かったり、持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理して着用させる必要はありません。マスクは適切に着用しないと効果が十分に発揮されません。(WHOは5歳以下の子どもへのマスクの着用は必ずしも必要ないとしています。)

乳幼児の場合、感染の予防は、保護者とともに3密(密閉、密集、密接)を避け、人との距離の確保(フィジカル・ディスタンス)、手洗いなど、他の感染防止策にしっかりと取り組んでいただきたいと思います。

(参考)

1.WHOとUNICEFによる子どものマスク着用に関するガイダンス

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1

2.日本小児科医会ホームページ「保護者の皆様へ~2歳未満の子どもにマスクは不要、むしろ危険!」

https://www.jpa-web.org/dcms_media/other/2saimiman_qanda20200609.pdf

https://www.jpa-web.org/dcms_media/other/2saimiman_qanda20200609.pdf

問13 新型コロナウイルスの妊婦や胎児、乳幼児への影響について、詳細な情報はどこで入手することができますか。

日本産科婦人科学会や日本産婦人科医会、日本産婦人科感染症学会、日本小児科学会、日本新生児成育医学会などのホームページにおいて、最近の知見が掲載されています。

問14 新型コロナウイルスが変異して、妊婦や胎児、小児にもっと悪影響を及ぼすおそれはないですか。

国際機関や関係学会などと連携して、国内外の情報を常にチェックしていますが、現時点での知見は上述のとおりです。新たな知見が得られた場合には、厚生労働省から速やかに情報提供します。

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業等に関すること

問1 新型コロナウイルスに対応して、今後、学校はどのように運営されていくのでしょうか。

国内外の感染状況を見据えると、新型コロナウイルス感染症については長期的な対応が求められることが見込まれる状況です。こうした中でも、持続的に児童生徒等の教育を受ける権利を保障していくため、学校の運営は、感染及びその拡大のリスクが可能な限り低減される必要があります。

文部科学省は、各自治体や学校法人に対して、「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」や「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(※)などを参照していただき、手洗いや咳エチケット、換気といった基本的な感染症対策に加え、「三つの密」を避けるための身体的距離の確保などの「新しい生活様式」を実践することを求めています。その上で、学校教育活動の実施に当たっては、地域の感染状況に応じて、各教科等の指導、部活動や学校給食など、具体的な活動場面ごとにきめ細やかに感染症予防対策を行うことを要請しております。

こうした対策によって、少しでも生徒や保護者の皆様が安心して学校教育を受けられるよう、政府と自治体、学校の現場が一体となって、取り組んでまいります。

なお、新型コロナウイルス感染症に関する学校運営について、ご不明な点や質問、お困りのことがあった時には、以下の相談窓口にお問い合わせ下さい。

(※)

「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00049.html

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」~「学校の新しい生活様式」~(令和2年8月6日更新)

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html

【相談窓口等】

新型コロナウイルスに関連した文部科学省関係の相談窓口(文部科学省ホームページ)

(https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00602.html)

(参考)

学校における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A(児童・生徒・学生の皆様、保護者の皆様へ)(文部科学省ホームページ)

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00020.html#a001

問2 引き続き、学校の臨時休業を行っていく場合には、どのような点に気をつけるべきですか。

5月25日に、全ての都道府県で緊急事態宣言が解除されましたが、今後とも、学校を臨時休業しなければならない場合があります。

そうした場合であっても、社会全体が、長期間にわたりこの新たなウイルスと共存していくことになるという認識に立ち、その上で、子供の健やかな学びを保障するということとの両立を図ることが重要であることから、市区町村や学校法人といった学校の設置者は、文部科学省が提示した学校の臨時休業ガイドラインや5月1日付の通知などを踏まえ、

1.ICTを最大限活用しながら、感染症対策を徹底した上で、進路指導が必要な中学3年生や小学6年生といった最終学年の子供たちや、特にきめ細やかな支援が必要となる小学1年生の子供たちを優先するなど、分散登校を行うこと

2.相談窓口の周知・設置や養護教諭やスクールカウンセラー等による支援を行うなど、児童生徒の心のケア等に配慮すること、

3.臨時休業中、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な場合や、障害があり一人で過ごすことが難しい場合等には、子供の居場所の確保に向けて取り組むこと

などに十分配慮しながら、適切に対応していただくことになります。

さらに、新型コロナウイルス感染症に伴ういじめ、偏見、ストレス等に対しては、「24 時間子供SOSダイヤル」といった相談窓口を活用するとともに、養護教諭やスクールカウンセラー等による支援を行うなど、子供たちの心のケア等に配慮することとしています。

なお、学校の臨時休業について、ご不明な点や質問、お困りのことがあった時には、以下の相談窓口にお問い合せ下さい。

【相談窓口等】

新型コロナウイルスに関連した文部科学省関係の相談窓口(文部科学省ホームページ)

(https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00602.html)

学校再開・臨時休校に関するQ&A(子供たち、保護者、一般の方へ)(文部科学省ホームページ)

(https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00003.html)

「24 時間子供SOSダイヤル」(文科省ホームページ)

(https://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm)

問3 臨時休校によって、子供たちの学びに遅れが生じてしまいましたが、学校再開後、これらの遅れを取り戻すことはできるのでしょうか。

臨時休業に伴う学習の遅れを取り戻せるよう、各学校において、工夫して遅れを補うような授業や補習が行われるように、文部科学省から各教育委員会に対して依頼しています。

この4月以降、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、地域によっては学校の臨時休業に取り組まざるを得ない中、子供たちの学びに著しい遅れが生じないよう、文部科学省としては、臨時休業を行う場合は、教師のサポートと併せて、学校が主体となって家庭学習を課すこととした上で、各教科等の家庭学習で考えられる工夫や教材例をお示ししたり、自宅等で活用できる教材や動画等を紹介する「子供の学び応援サイト」(※)を開設したり、家庭学習の際に参考となるよう支援をしています。

あわせて、その際には、

・ IT端末を活用した児童生徒との課題のやりとりや、

・ 教科ごとの授業動画の公開

など、地方自治体で子供たちの学習支援のための様々な工夫を行っており、そうした取組を広くお知らせしているところです。

なお、文部科学省からは、子供たちの各学年の課程の修了又は卒業の認定を弾力的に行い、その進級や進学等に不利益が生じないよう配慮することを、引き続き、教育委員会や学校にお願いしています。

【参考】

(※)「子供の学び応援サイト」(文部科学省ホームページ)

(https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm)

問4 保育園・放課後児童クラブでも一斉臨時休園が行われるのですか。

保育園等については、原則として開所していただいています。

ただし、仕事を休んで家にいることが可能な保護者に対して、園児の登園を控えることを含めて、保育等の提供を縮小して開所することを検討するよう、市区町村にお願いしています。

また、園児や職員が罹患した場合や地域で感染が著しく拡大している場合で保育等の提供を縮小して実施することも困難なときは、自治体の判断で臨時休園を行うことがあります。

この場合においても、医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な方の子ども等に必要な保育等が提供されるよう、市区町村に検討をお願いしています。

問5 学校では新型コロナウイルス感染症に関連したいじめや差別・偏見の防止等に向けて、どのような取組が行われていますか。

新型コロナウイルス感染症を理由とした、いじめや差別・偏見は許されるものではありません。

このため、文部科学省としては、5月27日に、学校教育活動の再開後の児童生徒に対する生徒指導上の留意事項について、教育委員会等に通知を発出し、

1.感染者、濃厚接触者等とその家族、医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別につながるような行為は、断じて許されないこと

2.悩みを抱える児童生徒の早期発見に努めるとともに、心の健康問題に適切に対応すること

3.適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行うことなどを通じ、例えば、マスクをしていない、医師の指示等により出席を控えているなどの児童生徒への偏見や差別が生じないよう、生徒指導上の配慮等を行うこと

などを示しています。

また、8月25日に、萩生田文部科学大臣からメッセージを公表し、

1.新型コロナウイルスには誰もが感染する可能性があり、感染した人が悪いということではないこと

2.感染した人が悪いという雰囲気ができ、感染したことを言いだしにくくなると、さらに感染が広がってしまうかもしれないこと

3.感染した人を責めるのではなく、励まし、温かく迎えて欲しいということ

4.今自分ができる予防をしっかり行い、日々の学びを続けてほしいということ

をお願いしています。

今後も文部科学省としては、いじめや差別・偏見の防止等のための取組について、継続して進めてまいります。

問6 海外から一時帰国した児童生徒等に対して、帰国後の学校への受け入れ支援はどうなっていますか。

新型コロナウイルス感染症に起因して海外から一時帰国した児童生徒等に対して、学習機会の確保をはじめとした教育支援を行うことは、重要な課題と考えています。このため、帰国後居住した地域にある学校への入学希望や、受け入れ後の手続き等で質問やお困りの場合には、まずは、以下の窓口にお問い合わせ下さい。

学校の種類 問い合わせ窓口

公立の学校

(幼稚園・小中学校・高校・特別支援学校 等) 現在居住している

都道府県/市区町村の教育委員会

(就学事務担当)

国立、私立の学校 当該学校の事務室

さらに、海外からの急な帰国による一時受け入れや転校等で、様々な問題が生じた場合には、児童生徒等や保護者はもとより、受け入れ側の学校教職員の相談にも対応できるよう、文部科学省及び海外子女教育振興財団において教育相談員を設置し、より専門的な知見に基づいたサポートを行っていますので、ご活用下さい。

(文部科学省総合教育政策局教育改革・国際課 教育相談員)

受付時間:月~金(土日祝を除く)9:30~18:15

専用ダイヤル 電話番号 (海外から) +81-3-6734-3562

(国内から) 03-6734-3562

(公益財団法人 海外子女教育振興財団 問い合わせ先)

受付時間帯 : 月~金(土日祝を除く) 10:00~17:00

専用ダイヤル: (海外から)+81-3-4330-1351

(国内から)03-4330-1351

問7 学習塾は、現状、どのような対応をしているのでしょうか。

全国学習塾協会は、授業のやり方等に関する自主ガイドラインを策定・改正してきました。これに基づき、各都道府県における施設の使用の制限・停止の要請等に対して、対面授業を最大限控えオンライン授業等を実施する等、様々な感染防止対策が進められてきました。

そうした中で、政府から、業種ごとの感染拡大予防のガイドラインの作成が要請されていることを受けて、最新の状況を踏まえ、同ガイドラインが改正されました(5月14日)。

ここに盛り込まれている、

・感染拡大を予防する新しい生活様式を、学習塾の現場でも取り入れること

・新規感染者数が増加・感染がまん延している時期においては、これまでどおり、対面授業を最大限控え、オンライン授業を実施すること

・新規感染者数が限定的となった時期においては、オンライン授業の実施に加え、少人数授業等の対面授業の再開を検討又は実施すること

の3点を柱として、学習塾業界としての対策が進められています。

各学習塾の対応状況については、各社ホームページをご確認ください。